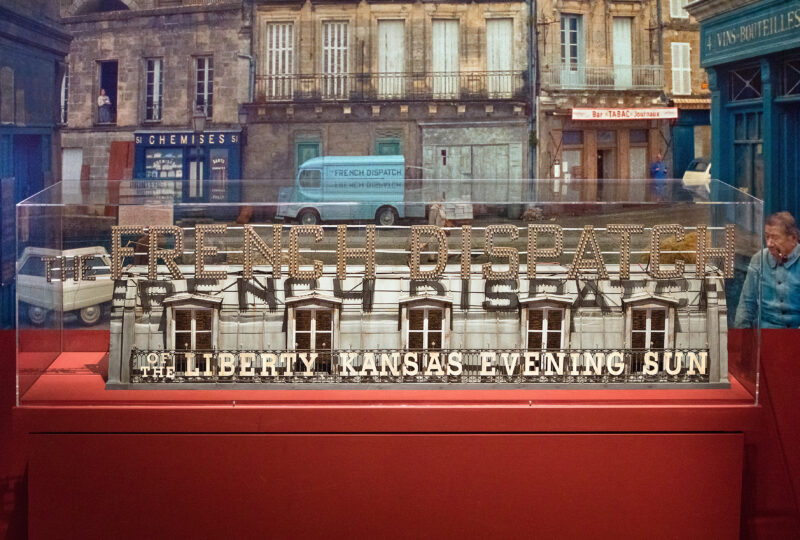

Du chef de décors miniatures de Wes Anderson aux chefs d’œuvre exposés à la Cinémathèque

Alors que la Cinémathèque française de Paris célèbre depuis le 19 mars 2025 l’œuvre du réalisateur Wes Anderson, c’est son “chef de décors miniatures”, comme il aime lui-même se définir, qui nous a ouvert grands ses portes. Un parcours peu commun, de l’échelle de la maquette à l’œil de son public devant son écran, d’un entourage étroit dans son studio de Berlin à celui parfois plus expert en passant par le renouvellement de ces “petites mains”, nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde “bonbon” et technique de l’un des maquettistes-accessoiristes les plus prisés du cinéma, Simon Weisse.

Portrait de Simon Weisse – Photo © Simon Weisse

Comment se retrouve-t-on à être maquettiste et accessoiriste dans les années 80’ ?

Simon Weisse : C’est un peu le hasard qui a fait que je me retrouve là. Mon père était photographe plateau donc déjà, quand j’étais petit, j’étais souvent sur les plateaux de cinéma, je connaissais un peu ce monde. Mais mon père m’a toujours dit qu’il fallait que je fasse quelque chose d’autre que de travailler dans le cinéma, quelque chose de raisonnable. Je n’ai pas vraiment écouté. J’habitais à l’époque en France, j’ai fait des études à l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. Je ne savais pas trop quoi faire et j’ai finalement effectué des stages dans les productions où mon père travaillait. Et puis un jour je me suis retrouvé à travailler dans l’équipe anglaise des effets spéciaux du film Les Aventures du Baron de Munchausen de Terry Gilliam (1988), un film tourné aux Studios Cinecittà de Rome mais c’est bien avec Richard Conway, le chef des effets spéciaux du film, que je me suis retrouvé et qui m’a transmis beaucoup de choses.

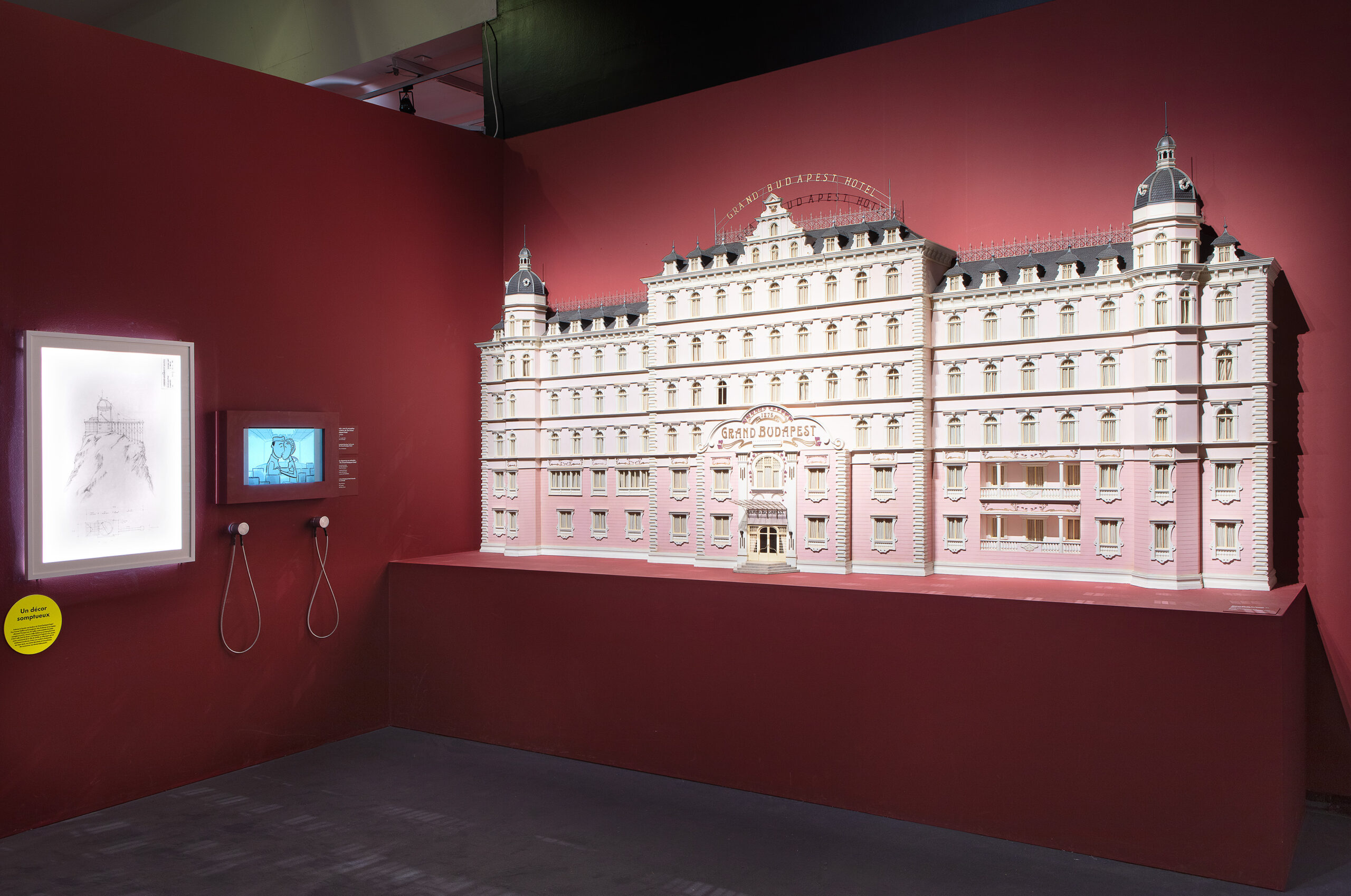

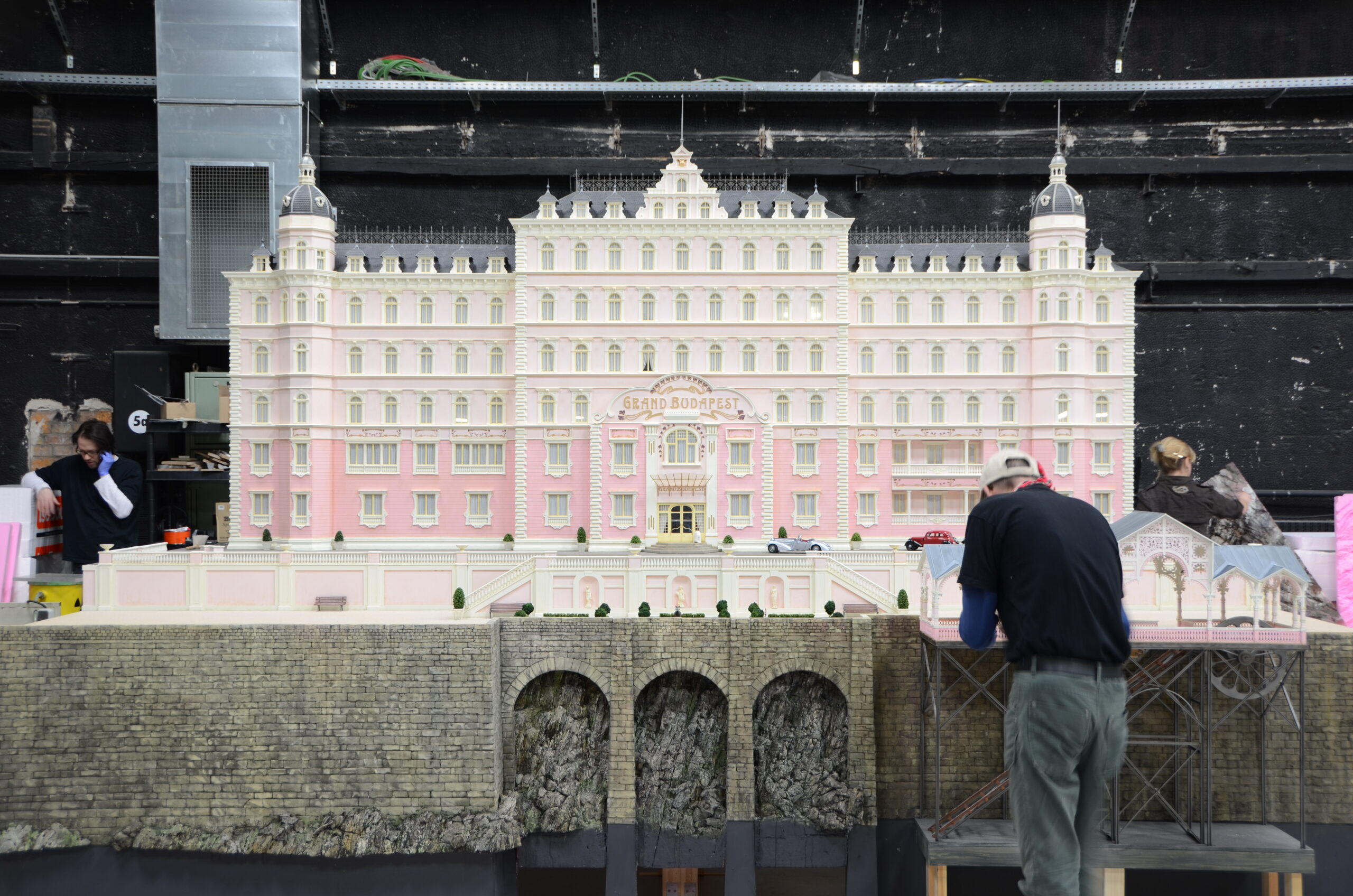

Vue de la maquette du Grand Budapest Hotel en préparation de tournage – Photo © Simon Weisse

Des Beaux-Arts de Montpellier, vous faites donc des effets spéciaux ?

S. W. : Oui, à l’époque, c’est sous l’appellation SFX que tous les effets spéciaux de types accessoires ou maquettes sont catégorisés. Après ces premiers encouragements avec l’équipe de Terry, j’ai continué d’apprendre sur le tas en continuant de travailler avec d’autres productions en Allemagne, en France comme Une histoire sans fin (1984). En Angleterre, Event Horizon (1997) de Paul W.S. Anderson est notamment un des derniers films où l’on a encore utilisé la maquette pour les effets visuels alors qu’aujourd’hui tout est fait en numérique. Avec l’arrivée du numérique dans les années 90’, je me suis plutôt dirigé dans la fabrication d’accessoires spéciaux parce qu’il n’y avait tout simplement plus de demandes de maquettes. Si j’ai fait des études aux Beaux-Arts, j’aimais beaucoup en même temps tout ce qui était bricolage, technique et j’ai donc mélangé un monde technique avec le monde artistique au cours des années.

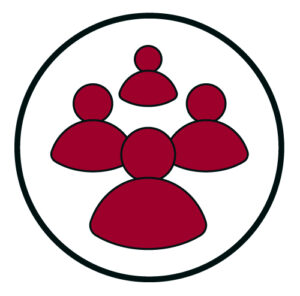

Vue de la maquette du Grand Budapest Hotel à La Cinémathèque – Photo © Stéphane Dabrowski

Vous avez depuis monté votre propre studio à Berlin. Pour vous, comment le monde des effets spéciaux a-t-il évolué depuis ?

S. W. : Lorsque nous parlons maquette au studio, c’est souvent très grand. La maquette du Grand Budapest Hotel (2014) qui est exposée à la Cinémathèque fait bien 3 m de large. Nous travaillons à des échelles relativement grandes aujourd’hui parce que l’œil des spectateur.rice.s a un peu changé au cours des décennies. Si nous construisons trop petit, cela ne fonctionne plus à l’image. Aujourd’hui nous construisons ces maquettes et tournons dedans alors que la post-production numérique peaufine. La maquette est devenue une petite partie des effets visuels. Pourtant, dans la décennie 2010, grâce à Wes qui tourne en pellicule, ce travail de la maquette plus traditionnel a continué d’exister et existe toujours. En travaillant l’année dernière sur le film Queer (2024) de Luca Guadagnino, nous observons un retour de ces techniques anciennes qui, en se mélangeant aujourd’hui aux techniques plus actuelles, rendent nos métiers passionnants.

Vue de la maquette du Grand Budapest Hotel en préparation de tournage – Photo © Simon Weisse

Nous imaginons que votre studio à Berlin grouille de “petites mains”. Mais qui sont ses membres ?

S. W. : J’ai une petite société (nous ne sommes que trois personnes) et quand il y a des gros projets qui arrivent, nous sommes parfois 12 ou 15 voire 18. Tout dépend des projets et de la durée de la fabrication des objets pour le film. Ce sont pour la plupart toutes et tous des freelances qui viennent de domaines différents dont des menuisiers, des peintres, des sculpteur.rice.s. Je recherche aussi des personnes vraiment spécialisées dans la maquette ; non pas dans la maquette d’architecture, mais celles et ceux qui ont un style très particulier et qui comprennent le travail de la patine et l’ensemble des détails à destination de la création d’une image. Nous sommes pourtant un petit groupe de personnes parce que la demande n’est pas énorme dans nos secteurs et ces expert.e.s se trouvent de plus en plus difficilement. Les personnes prennent de l’âge et nous avons du mal à trouver une relève. Il y a de temps en temps des nouveaux ici, et beaucoup de ces jeunes pensent que nous sommes assis à un bureau et qu’il s’agit de faire de l’impression 3D. Nous utilisons aussi l’impression 3D évidemment parce qu’elle très pratique pour certaines choses mais nous faisons pratiquement tout à la main.

Vue de la maquette des distributeurs automatiques du Motel dans Asteroid City – Photo © Simon Weisse

De nombreuses maquettes sont présentes à la Cinémathèque française de Paris et de très grandes, allant jusqu’à l’accessoire. Comment conçoit-on et conserve-t-on une maquette de cette échelle ?

S. W. : Nous construisons effectivement une maquette non pas pour être exposée mais pour la fabrique d’une image dans un film et c’est ce qui est le plus important pour moi. Au départ Wes nous présente un storyboard, des croquis et des dessins assez précis de ce qu’il veut et nous nous respectons absolument les images qu’il nous présente en dessin. Mais il n’a effectivement jamais été prévu que la maquette du Grand Budapest Hotel soit transportée au moment de sa conception par exemple. Elle était prévue pour un tournage de deux ou trois jours. Finalement il nous a été demandé qu’elle fasse la première du film à New-York et nous lui avons ajouté quelques renforcements de dernière minute. Après dix ou onze années, elle continue sa tournée et visitera Londres après Paris. Nous avons aussi fait les distributeurs automatiques d’Asteroid City qui sont finalement des maquettes à l’échelle 1, mais cette fois j’avais prévu le coup, et nous les avons construits de manière à ce qu’ils puissent être transportés facilement partout.

Vue du tournage dans le décor d’Asteroid City -Photo © Simon Weisse

Vous disiez que l’œil des spectateur.rice.s a changé à travers le temps. Nous aurions donc développé une capacité à identifier le faux du vrai, de l’artifice du réel selon vous ? Quelle serait dès lors votre échelle préférée ?

S. W. : Tout dépend du sujet évidemment mais j’aime beaucoup travailler dans des échelles entre le 1/12 et le 1/24. Un juste milieu serait donc le 1/18 et elle correspond d’ailleurs à la maquette du Grand Budapest Hotel. Celle-ci n’est pas mal du tout parce qu’elle permet encore d’avoir des détails super grâce au travail de peinture-patine. Plus nous fabriquons petit (nous faisons par exemple du 1/48 ou 1/100) plus l’ancrage dans de grands décors nous paraîtra loin du réel. Si nous essayons d’être réel, il y a quand même un monde imaginaire derrière. Que cela fasse parfois artificiel ce n’est pas grave, et c’est voulu. Les grandes échelles paraissent peut-être un peu moins artificielles que les échelles réduites. Dans le cinéma de Wes, ce sont aussi les choix de teintes et de couleurs qui créent ce monde un peu de rêve, un peu artificiel, un peu “bonbon” mais cela relève vraiment d’un choix artistique que de vouloir utiliser des effets miniatures.

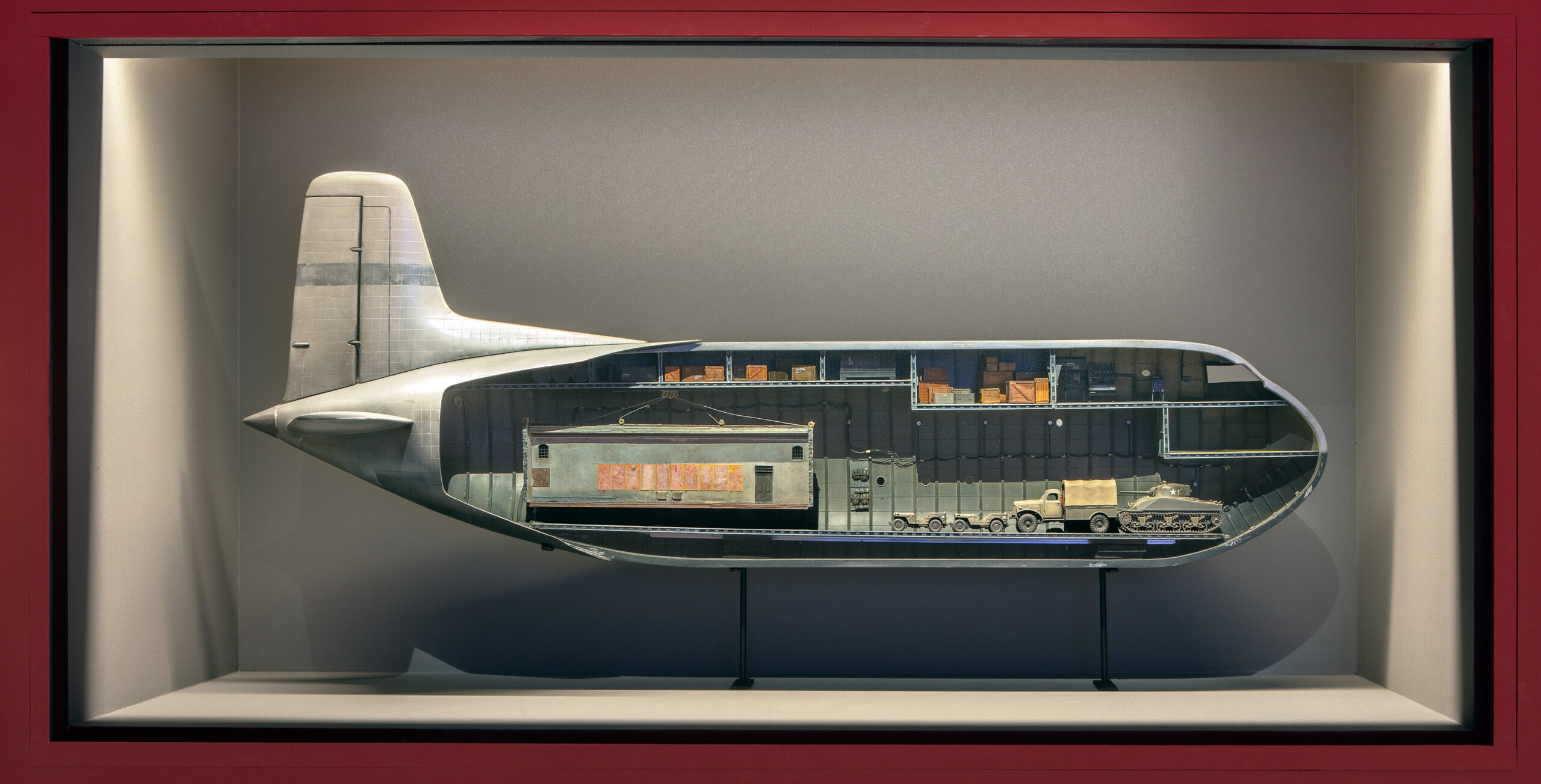

Vue de la maquette en coupe de l’avion de la compagnie Liberty Airways à La Cinémathèque française – Photo © Stéphane Dabrowski

Dans le cadre de la rétrospective consacrée au cinéma de Wes Anderson (du 19 mars au 27 juillet 2025), retrouvez Simon Weisse demain 18 avril à la Cinémathèque française de Paris dès 17 h pour une conférence où il présentera des extraits de films, des parties de storyboards animées, des états de fabrication de maquettes et nous montrera comment elles sont filmées dans les réalisations de Wes Anderson.