Si les réseaux scéniques informatisés ont été largement adoptés par le monde de l’événementiel et du showbiz, ces technologies tardent à se faire une place dans les salles de spectacle plus traditionnelles. Des travaux de migration parfois complexes et coûteux, un manque de connaissances des équipes techniques dans ce domaine ou encore des directions techniques ne percevant pas l’intérêt de ces solutions sont aujourd’hui des freins à leur déploiement. Pourtant, ces technologies offrent de nombreux avantages en termes de fonctionnalités et de praticité.

Photo DR

Introduction

“Comment les salles de spectacle peuvent-elles passer d’un réseau scénique classique à un réseau scénique informatisé ?” Cette question a guidé la rédaction de mon mémoire de master en Direction technique à l’ENSATT. En effet, les réseaux scéniques historiques, qui équipent la majorité des salles de spectacle, reposent sur des technologies qui ont très peu évolué depuis l’apparition et la démocratisation du DMX dans les années 90’. Mais, boostée par une arrivée à maturité de ces technologies et du matériel, cette transformation vers les réseaux informatisés s’annonce comme la prochaine grande évolution des systèmes scéniques. Cette mutation va avoir un fort impact sur les infrastructures de nombreuses salles de spectacle. Le développement des réseaux scéniques informatisés s’est largement accéléré ces dernières années. Des protocoles ont émergé pour s’imposer comme de réels standards, tels que le Dante pour le son ou l’Art-Net et le sACN pour la lumière. Le matériel scénique intègre mieux ces protocoles et tire parti des nouvelles fonctionnalités offertes par ces derniers. Pour ne citer qu’un exemple, certains nouveaux projecteurs LED fonctionnent avec un nombre si important de paramètres DMX distincts qu’il semble aujourd’hui impossible de les exploiter pleinement sans un réseau informatisé. De plus, les coûts de l’infrastructure physique nécessaire au déploiement de ces réseaux, comme les liaisons cuivre ou fibre optique, ont beaucoup diminué. De nouvelles marques, parfois issues du monde de l’informatique “classique”, viennent grossir l’offre de matériel dédié à l’usage scénique, diversifiant les gammes de produits disponibles et faisant également diminuer leur prix. Enfin, la question de la latence, source majeure d’inquiétude pour les équipes techniques à l’évocation des réseaux scéniques, n’est plus un problème aujourd’hui. Les débits offerts par les réseaux actuels et les protocoles utilisés rendent cette latence presque imperceptible pour la majorité des besoins du spectacle vivant. Seul le transport de flux vidéo, faisant appel à des opérations de compression, peut encore être source d’une latence pouvant s’avérer dérangeante.

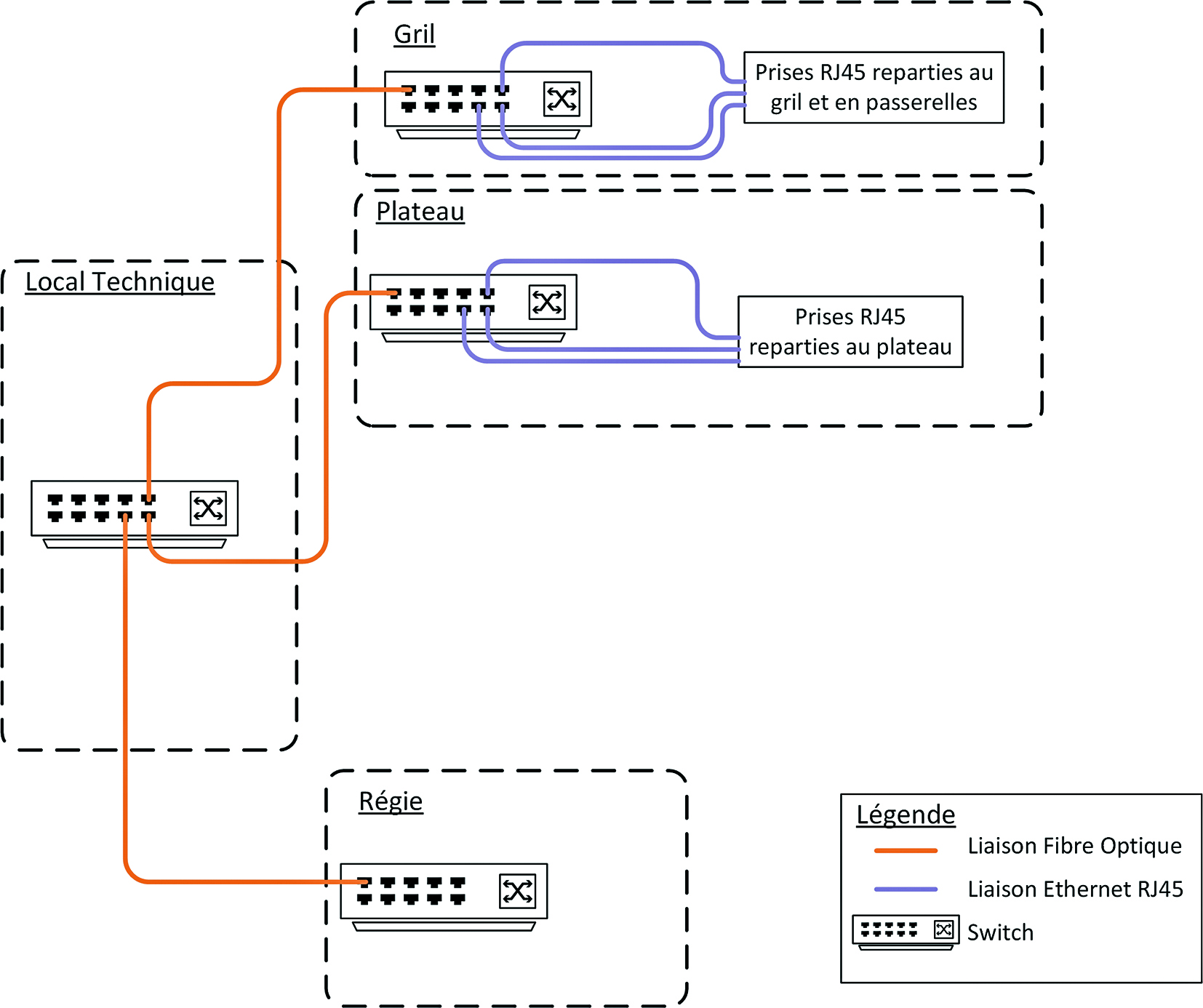

Schéma d’une infrastructure type de réseau scénique informatisé – Document © Noé Germani-Boyer

Réseaux historiques vs informatisés

Lorsque nous parlons de réseaux scéniques, nous faisons traditionnellement référence à deux réseaux distincts : un réseau dédié à la lumière et un dédié à l’audiovisuel. Par nature, ces deux réseaux sont incompatibles entre eux. Ils nécessitent un ensemble de types de câbles, de connecteurs et d’équipements actifs qui leur sont spécifiques. Le réseau scénique informatisé est, quant à lui, basé sur une infrastructure commune à tous les usages. Il fonctionne grâce à un ensemble de protocoles, appelés TCP/IP, issus des standards de l’informatique. Nous retrouvons aujourd’hui ces protocoles au cœur de tous les réseaux informatiques, des réseaux domestiques à ceux déployés dans les entreprises. D’un point de vue matériel, l’infrastructure s’appuie sur des équipements actifs, comme les switchs ou les routeurs, qui permettent de faire communiquer les différents éléments. Des câbles en cuivre ou en fibre optique viennent ensuite interconnecter physiquement les équipements. Installés dans une salle de spectacle, ces différents éléments sont capables de faire transiter aussi bien des flux audiovisuels que des informations liées à l’éclairage scénique. Seuls matériels spécifiques à un domaine, des convertisseurs vont permettre de raccorder différents équipements scéniques au reste du réseau. Il va s’agir, par exemple, de “nodes Art-Net” permettant d’acheminer des signaux DMX jusqu’aux projecteurs ou de “stage boxes numériques” pour venir raccorder des micros ou enceintes analogiques à une console fonctionnant en réseau.

Console lumière ETC APEX 10 – Document © ETC

Avantages & inconvénients

Le passage d’un réseau traditionnel à un réseau informatisé s’accompagne de plusieurs avantages. L’avantage principal réside dans la possibilité de multiplier les flux transportés au sein d’un câble. En effet, dans un réseau fonctionnant à 1 Gbit/s, ce qui est la norme aujourd’hui, il est possible de faire transiter sur un seul lien l’équivalent de plus de 32 000 univers DMX ou de 500 flux audio. Cela permet de simplifier et raccourcir les opérations de montage. Un autre avantage est la possibilité de transporter tous types de flux sur un même réseau. Ainsi, des prises réseau permettent d’acheminer du son comme de la lumière, selon les besoins de chaque événement. Il est également possible de faire transiter plusieurs types de flux simultanément sur un même câble. Cela facilite grandement l’exploitation des lieux. Il devient alors possible d’interconnecter ensemble les différents services et espaces d’une structure. Enfin, les câbles réseau sont aujourd’hui bien moins chers et beaucoup plus faciles à sourcer que des câbles spécialisés, comme les câbles DMX ou les multipaires audio.

Cependant, les réseaux informatisés n’ont pas que des avantages. Le premier inconvénient que nous pouvons relever lors de leur usage est une certaine complexification de l’infrastructure. En effet, les types d’équipements présents dans ces réseaux sont plus nombreux que pour les réseaux classiques. Ces différents équipements peuvent disposer de nombreuses options de paramétrage qui sont parfois compliquées à comprendre et à maîtriser. De même, lorsque des pannes ou des dysfonctionnements surviennent au sein d’un réseau informatisé, la détection du problème et sa résolution peuvent s’avérer assez complexes. Si dans les réseaux classiques les dysfonctionnements sont majoritairement causés par un câble ou un équipement défaillant, dans les réseaux informatisés, un mauvais paramétrage des équipements peut aussi en être à l’origine. Cette source de panne peut alors s’avérer difficile à détecter et à corriger si nous ne disposons pas de solides connaissances en réseau. Cette évolution entraîne un besoin de nouvelles compétences chez les régisseur.se.s.

Console lumière ETC APEX 10 – Document © ETC

Séparer ou mutualiser

La mutualisation des réseaux scéniques entre les différents services (son, lumière, vidéo) est un véritable enjeu entourant le déploiement d’un réseau scénique informatisé. Jusqu’à présent, les réseaux reposaient sur une infrastructure ne présentant aucun point commun entre les différents services. Or, dans les réseaux informatisés, la base de l’infrastructure est identique, peu importe le type de flux qu’elle fait transiter, permettant d’envisager une mutualisation de l’installation. Cependant, les équipes techniques avec lesquelles nous avons pu discuter y semblent aujourd’hui majoritairement opposées. Les raisons de ces réticences sont surtout historiques et organisationnelles. Les équipes des différents services ne sont pas habituées à travailler ensemble sur ces volets et ne souhaitent pas forcément changer leur mode de fonctionnement. Pourtant, cette mutualisation présente de nombreuses opportunités. D’un point de vue financier, déployer une seule infrastructure permet de réaliser d’importantes économies, en ne doublant pas inutilement l’ensemble des éléments. D’autre part, à coût équivalent, cela permet de disposer d’un réseau nettement plus conséquent et plus finement maillé pour mieux desservir l’ensemble de l’espace scénique. Mutualiser l’infrastructure peut également permettre de recréer du lien entre les différentes équipes et de les unir dans la mise en œuvre d’un projet de modernisation des réseaux scéniques. Cette mutualisation des infrastructures peut aussi être envisagée de manière partielle. Certains théâtres ont fait le choix de ne mutualiser que les câbles et borniers, tout en conservant des équipements actifs du cœur de réseau séparés selon les différents services.

Switch dédié aux usages scéniques de la marque Luminex – Document © Luminex

Comment moderniser ?

Le passage d’un réseau classique à un réseau informatisé est une opération complexe à mener pour les salles de spectacle. Cette opération peut nécessiter d’importants travaux pour déployer l’ensemble des nouveaux éléments de l’infrastructure (câbles, prises, baies, …). Le coût de ces travaux est fortement dépendant de la complexité architecturale de la salle. L’achat du matériel actif, parfois onéreux, peut être réalisé sur plusieurs années pour mieux s’inscrire dans les budgets. Il est essentiel de bien définir le projet pour qu’il réponde ensuite à l’ensemble des besoins de la structure, et ce sur de longues années. Différentes questions techniques doivent être adressées avant de se lancer dans les travaux : l’architecture du futur réseau, sa mutualisation entre les services, le choix de matériel dédié au spectacle vivant ou issu de l’informatique classique, … Pour répondre à ces questions, il est essentiel d’être bien conseillé. De nombreuses structures peuvent aujourd’hui accompagner les salles de spectacle dans cette évolution. Les scénographes d’équipement semblent aujourd’hui parmi les plus à même de réaliser cette mission. Ils sont nombreux à avoir développé une grande expertise autour de ce sujet depuis plusieurs années. Les intégrateurs de matériel scénique ou les spécialistes indépendants, souvent d’ancien.ne.s régisseur.se.s audiovisuel, peuvent aussi accompagner les lieux dans la définition de leur infrastructure. Enfin, pour exploiter au mieux ces nouveaux systèmes, certaines structures ont fait évoluer la composition de leurs équipes pour intégrer un administrateur de réseaux scéniques. Ce poste paraît pertinent pour les salles disposant de systèmes très conséquents ou dont la configuration est susceptible d’évoluer très régulièrement.

La marque NetGear commercialise désormais une gamme dédiée aux usages scéniques – Document © NetGear

L’importance de la formation

Enfin, l’ultime étape pour adopter un réseau scénique informatisé est la formation des équipes. En effet, bien que l’utilisation de réseaux scéniques informatisés ne représente pas nécessairement une complexification de l’activité des équipes techniques, cela reste une évolution importante de leurs activités. Les régisseur.se.s sont les premier.e.s concerné.e.s par cette évolution. Les régisseur.se.s d’accueil devront être capables de configurer leur infrastructure pour l’adapter aux besoins des spectacles accueillis, et les régisseur.se.s en tournée devront savoir adapter leurs équipements à l’infrastructure qui les reçoit. Les savoirs en matière de réseaux représentent ainsi de nouvelles compétences à acquérir ou à consolider au sein des équipes techniques. De plus, vu qu’une majorité des lieux n’est actuellement pas équipée, il peut être difficile pour les personnes formées de maintenir leurs connaissances. Pourtant, l’exploitation de ces réseaux scéniques dans de bonnes conditions ne pourra se faire que si les équipes disposent d’un minimum de compétences en la matière. Il en est de même pour la compréhension et la résolution des pannes qui pourraient survenir. En ce qui concerne les directeur.rice.s techniques, il ne semble pas indispensable qu’il.elle.s disposent de compétences avancées en la matière. Cependant, il.elle.s seront certainement amené.e.s à arbitrer les différents choix qui entoureront la conception et l’équipement des infrastructures. Pour décider de manière éclairée, il.elle.s devront alors comprendre les possibilités offertes par les différentes installations ainsi que l’écosystème global entourant ces technologies. Aujourd’hui, les instituts de formation proposent tous des programmes adaptés aux enjeux de l’informatisation des réseaux scéniques. Ces formations peuvent être aussi bien techniques à destination des régisseur.se.s que plus généralistes pour s’adresser aux encadrant.e.s.

Conclusion

L’informatisation des réseaux scéniques représente aujourd’hui une évolution majeure des outils à la disposition des équipes techniques des salles de spectacle. Aujourd’hui, les technologies sont matures, fiables et standardisées. Pour réussir la transition vers ces nouveaux systèmes, deux obstacles restent néanmoins à surmonter : le financement de ces infrastructures et de leurs travaux d’installation, et la formation des équipes techniques à leur utilisation. Facilitant l’exploitation des salles, harmonisant le matériel entre les différents services et répondant aux besoins techniques des nouveaux outils de création artistique, la transition vers des réseaux informatisés semble incontournable pour répondre aux nouveaux enjeux du monde de la technique du spectacle vivant.