Le Sommet pour l’action sur l’IA s’est prolongé de quelques jours la semaine dernière et nous avons tenu à jouer la montre avec lui. Nous avons ainsi rencontré des acteur.rice.s du secteur culturel qui se cherchent à l’heure de la transition numérique lors de l’une des Rencontres annuelles du TMNlab organisée à Chaillot – Théâtre national de la Danse, à Paris. Clément Coustenoble, chef de projets du TMNlab, nous a partagé quelques éléments de réponse, mais il reste encore beaucoup à faire.

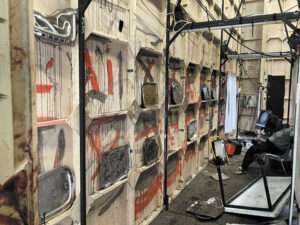

Atelier DARUMA x DARK EUPHORIA : LIFE – Photo © Rémy Ebras

Atelier DARUMA x DARK EUPHORIA : LIFE – Photo © Rémy Ebras

Atelier DARUMA x DARK EUPHORIA : LIFE – Photo © Rémy Ebras

Clément Coustenoble : Le TMNlab est une communauté apprenante de professionnel.le.s du spectacle vivant rassemblée pour produire et diffuser une culture numérique responsable. Aujourd’hui, le TMNlab, c’est 1 300 membres, et entre 80 et 90 structures qui nous soutiennent financièrement. L’idée derrière ce réseau est d’animer une communauté de pair-à-pair qui s’interroge, depuis 10 ans, d’abord sur l’impact de la transition numérique sur leurs métiers, mais année après année, globalement sur l’impact de l’ensemble des transitions à l’œuvre dans le secteur – transition des usages, transition sociale, transition écologique, … À l’origine, le TMNlab s’est constitué par des professionnel.le.s pour des professionnel.le.s, essentiellement de la communication, de la médiation, de l’éducation artistique et culturels, des relations avec les publics, de la billetterie. Rapidement, les niveaux hiérarchiques ont évolué puis des directions de structures nous ont rejoints pour participer à cette réflexion, mais aussi des artistes et des compagnies.

Rencontres TMNlab x Hacnum au Théâtre Silvia Montfort – Photo © David Tenori

Jeudi 13 et vendredi 14 février, vous avez présenté, à Chaillot, deux journées professionnelles et ouvertes au public. Quelles étaient les ambitions ?

C. C. : Aujourd’hui, nous posons la question de la rencontre entre les arts vivants – tels que nous les connaissons, tels que nous les pratiquons, dont les métiers constituent le cœur de la communauté TMNlab – et la création en environnement numérique. L’objectif était de reposer les bases pour utiliser les bons termes et ainsi réatterrir sur une grammaire qui, si elle n’est pas commune, est au moins une grammaire partagée entre différents acteurs qui ne viennent pas des mêmes secteurs. Nous souhaitions également poser la question de l’impact fondamental de l’intelligence artificielle et notamment de l’intelligence artificielle générative dans les derniers développements d’une technologie qui est déjà en train de bousculer les usages. Nous souhaitions enfin montrer que les environnements numériques – que ce soit à l’endroit de la création, des publics ou des espaces de médiation sociales – sont des environnements qui ne peuvent pas faire partie des angles morts des structures culturelles d’aujourd’hui.

Rencontres TMNlab x Hacnum au Théâtre Silvia Montfort – Photo © David Tenori

Les professionnel.le.s ont été nombreux.ses à se croiser au cours de ces deux journées, mais j’ai été frappé que les directions de CDCN ou CDN soient autant présentes. En effet, votre État des lieux du numérique dans les théâtres de 2016 révèle que seulement 5,60 % des lieux interrogés proposent des dispositifs immersifs in situ.(1) Aujourd’hui, MA scène nationale – Pays de Montbéliard accompagne le chorégraphe Israel Galván et présente, dans l’espace de démonstration, la dernière version de sa future installation. C’est aussi la programmation de Chaillot qui s’ouvre au numérique avec l’œuvre de Singing Chen présentée dans le cadre du temps fort donné à Taïwan en début de saison. Quelles perspectives donnez-vous au numérique dans les programmations culturelles futures et comment interrogent-elles aussi les éventuelles adaptations de médiation auprès des publics ?

C. C. : Je ne peux pas répondre en ce qui concerne la place de ce type de propositions dans les structures culturelles parce que celles-ci sont encore en train de se structurer. Nous apporterons quelques éléments de réponses tout de même grâce aux invité.e.s lors de la table ronde sur les questions de production et de diffusion. Il y a effectivement beaucoup de questions que ce changement de programmation soulève. Et les impacts concernent la formation des équipes et les compétences qui vont être nécessaires pour créer les conditions de production, de coproduction ou de diffusion de l’œuvre dans des espaces aux architectures qui n’ont pas été pensées pour le numérique et représentent donc un véritable frein. La question de la formation des équipes est également cruciale car la médiation d’un spectacle dit classique au plateau, que nous pourrions croire très centrée autour du contenu, ne ressemble pas du tout à celle des œuvres numériques ou hybrides, très technique, centrée sur les nouvelles technologies. Un nouveau type de grammaire apparaît et donc vous avez une grande incertitude ou une méconnaissance, évidemment de la part des spectateur.rice.s en devenir de ce type de programmation, mais même de vos propres équipes. D’où cette question de la formation : comment intègre-t-on cette nouvelle grammaire ? Comment découvre-t-on ces nouvelles façons de faire pour être en mesure de créer à nouveau les conditions d’une rencontre entre les publics (actuels ou nouveaux) d’une structure et une œuvre, quelles que soient les technologies auxquelles elle fait appel.

Synthèse de l’état des lieux du numérique dans les théâtres de 2016 – Document © TMNlab

À la lumière de votre expérience dans le milieu du numérique, pouvez-vous nous dire comment ont évolué les représentations du numérique dans le monde de la Culture, et l’un des nerfs de la guerre, ses modes de financement ?

C. C. : J’aurais des difficultés à vous répondre très concrètement au sujet des modes de financement car c’est peut-être moins notre endroit, et que le numérique veut dire beaucoup de choses. Mais nous sommes dans une situation de transition qui véhicule beaucoup d’images, d’imaginaires et beaucoup d’a priori. L’ensemble de notre travail essaie notamment de déconstruire ces a priori. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons appelé la table inaugurale avec Anne Le Gall (déléguée générale et cofondatrice du TMNlab) “D’une technologie à l’autre, comprendre ces environnements plutôt que les occuper”. L’enjeu était en quelque sorte de démystifier le bruit ambiant autour du numérique pour se recentrer sur la réalité. Au sein du TMNlab, nous tâchons de situer le numérique, non pas dans un point de vue techno-critique, non pas dans un point de vue techno-enthousiaste, mais d’une façon située, critique, curieuse, pertinente et à l’endroit des missions des structures de spectacle vivant qui sont des missions sociales, aujourd’hui écologiques, et résolument d’intérêt public.

Dans le foyer du Théâtre de Chaillot – Rencontres TMNlab – Photo © Rémy Ebras

En plénière du Théâtre de Chaillot – Rencontres TMNlab – Photo © Rémy Ebras

Au sujet des missions d’intérêt public, vous portez l’un de vos prochains rendez-vous autour de la question des droits culturels et de sa relation avec le numérique. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C. C. : Lors des dernières Rencontres TMNlab qui se sont déroulées au TAP – Scène nationale de Grand Poitiers consacrées au numérique responsable, nous avions organisé quatre ateliers dont un portait sur les droits culturels. Nous avons vu qu’il y avait un véritable intérêt de la part de la communauté donc nous avons décliné cette question en trois rendez-vous. L’objectif de ces ateliers, animés avec Emmanuel Vergès (Observatoire des politiques culturelles) et Sonia Leplat (Maison des pratiques artistiques amateurs), est de revenir sur l’historique de ces droits culturels, comment ont-ils été pensés, théorisés, dans le courant du XXe siècle ; puis d’atterrir sur des axes de travail qui font des institutions des “vecteurs” des droits culturels. Pour ce faire, nous avons conçu une mise en pratique en deux temps pour situer les droits culturels : quelle est la part du numérique à cet endroit ? On en revient aux usages, aux espaces, aux cultures numériques qui donnent le pouvoir à chacun de créer, de diffuser ses créations et de pouvoir en disposer.

Le TMNlab existe depuis 10 ans. Où vous retrouvera-t-on dans 10 ans ?

C. C. : Je ne sais pas où nous serons dans 10 ans, mais je ne doute pas que le TMNlab aura encore un rôle à jouer au vu de l’accélération des transformations. Ce que j’espère en tout cas, de tout cœur, c’est que dans 10 ans, quel que soit le travail que nous faisons, nous le ferons dans un environnement qui sera plus serein vis-à-vis de ce que la transition numérique peut amener comme appréhension afin de continuer à évoluer, avec curiosité, dans ces nouveaux environnements.

Visuel © Chrystel Han

Les interventions et débats de ces Rencontres TMNlab ont été enregistrés et seront disponibles gratuitement sur www.tmnlab.com. En attendant, retrouvez la communauté apprenante dès le 13 mars 2025 autour d’un Café TMNlab qui poursuivra la question les droits culturels ici : www.tmnlab.com/events/dc-numerique2/