Caroline Boulay le constate avec un peu d’amertume : “Sur les trente-et-un opéras et scènes lyriques en France, trois postes de responsables techniques sont occupés par des directrices techniques” ; cette remarque est tranquillement posée au cours de notre entretien de ce mois de novembre, euh… en fait juin, mais la météo bordelaise est au diapason de la météo nationale de ce printemps qui ne veut pas débuter. Caroline est donc une de ces rares directrices techniques d’opéras et, après ceux de Dijon et de Caen, officie depuis septembre 2022 à l’Opéra de Bordeaux.

Caroline Boulay – Photo © JJM

Un bâtiment imposant

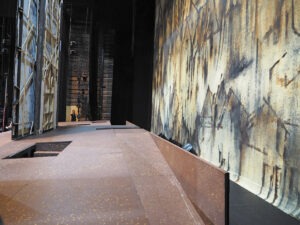

Inauguré le 7 avril 1780 et classé monument historique depuis 1899, ce bâtiment imposant, situé non loin de la Garonne et dont la dernière rénovation date de 1991, commence à montrer quelques signes de vieillissement. C’est d’ailleurs une des missions de Caroline. Des travaux sont prévus pour 2026/2027 : premièrement, la rénovation de la toiture car ce printemps déjà évoqué laisse voir les nombreuses fuites et deuxièmement la cage de scène. En effet, comme beaucoup de salles de spectacle construites aux siècles précédents, très au fait des réalités techniques de l’époque, elles le sont beaucoup moins après deux siècles d’exploitation. Les travaux prévus pour la cage de scène consistent au changement du cintre et du plancher ainsi qu’à la mise en place d’une fosse motorisée. La fosse actuelle, manuelle, nécessitant quatre heures de montage ou de démontage, ne favorise pas les plannings d’exploitation. Malheureusement, comme le souligne Caroline, une voûte empêche toute possibilité d’agrandissement et la nouvelle fosse gardera la même capacité de quarante musiciens… au grand dam des chefs. En ce qui concerne la pente de 4 % du plateau, elle sera conservée car la remettre à niveau zéro nécessiterait la suppression de cinq rangs de spectateurs, inconcevable en ces temps de disette budgétaire, même si la salle contient 1 100 places. Par ailleurs, un “rafraîchissement” général semble s’imposer, impression confirmée lors de ma visite des locaux, la trentaine d’années passée depuis les derniers travaux a laissé des traces. Enfin, Caroline rêve d’un changement du monte-décor et se désespère de la présence d’un seul ascenseur pour l’accès du public aux balcons. Cette rénovation, prévue donc pour la saison 2026/2027, est planifiée pour s’étaler sur dix-huit mois. Mais si la volonté des équipes de l’Opéra est bien présente, à ce jour aucun budget n’est prévu, l’appel d’offre pour l’écriture du marché du schéma directeur des travaux n’étant pas encore lancé… Caroline le souligne : “Selon les lieux, les missions varient ; tu arrives dans un nouveau bâtiment et on te donne des choses nouvelles que tu n’as jamais faites. Tu déplaces ton curseur de connaissances”. Car autre petite particularité de l’Opéra : le bâtiment est propriété du CHU de Bordeaux ! D’ailleurs, un autre espace sis à quelques centaines de mètres et d’une capacité de 1 450 places, nommé l’Auditorium, lui permet de déplacer ce curseur régulièrement. À l’opposé d’un monument historique, ce bâtiment fut inauguré en 2013 et contient la plus grande fosse d’orchestre d’Europe, contrebalançant celle de la grande salle.

Grand Théâtre – Photo © OTCBM

Plan relief du Grand Théâtre – Photo © Steve Le Clech

L’Opéra de Bordeaux est constitué de trois grands pôles (“trois forces” préfère Caroline Boulay) : un ballet de quarante danseur.se.s créant quatre ballets par an, l’ONBA (Orchestre national Bordeaux Aquitaine) fort de ses quatre-vingts musicien.ne.s – ne pouvant pas rentrer ensemble dans la fosse ! – et un chœur composé de quarante artistes. Ces trois activités principales sont accompagnées par quatre-vingt technicien.ne.s réparti.e.s dans les deux salles et les différents ateliers de construction : décor, couture, accessoires, décoration et costumes. “Enfin… en fait soixante”, soupire Caroline. Vingt postes sont à pourvoir et à Bordeaux, comme dans toute la France, les problèmes de recrutement sont récurrents et pas seulement au service technique ; “Nous ne pouvons pas travailler sereinement quand il manque des postes”, soupire Caroline. Le statut social de l’Opéra de Bordeaux est celui d’une régie personnalisée qui a obtenu le label “Opéra national en région” le 28 juin 2002. Le budget de l’Opéra est de 35 millions d’euros, budget confortable pour beaucoup de maisons de création mais qui, en septembre 2022, accusait un déficit de 1,6 millions dû au fameux “effet ciseaux”. Entre augmentation du point d’indice des fonctionnaires, coût surmultiplié de l’énergie et subventions stagnantes (autre particularité : Bordeaux Métropole ne subventionne pas son Opéra !), le résultat fut désastreux pour les finances.

Opéra de Bordeaux, grand lustre – Photo © JJM

Le zéro achat

Il a donc fallu réfléchir à d’autres moyens de production, d’autres façons de travailler. La trouvaille fut radicale et ainsi fut lancé le “Zéro achat”, intention proposée par Yves Jouen, prédécesseur de Caroline. Nous l’avons vu, cette idée est née d’un problème financier “mais elle rejoignait aussi l’envie d’être dans le respect de la planète”, souligne l’actuelle responsable technique. Ce concept fut mis en place pour la création du Requiem de Mozart, mis en scène par Stéphane Braunschweig. Pilar Camps, alors responsable du bureau d’études, devint l’interlocutrice et de fait l’assistante sur ce projet car une fois la maquette présentée, il a fallu exploiter et explorer les stocks pour répondre aux desiderata artistiques. Et cela a fonctionné ! Toutefois, toutes les demandes étaient difficiles à satisfaire et notamment celle d’avoir des cercueils, et là… patatras : pas de cercueils dans le stock. Or il s’avère que parmi les mécènes de l’Opéra se trouve une société de caisserie qui a accepté de faire un don de planches, chutes d’anciennes constructions, qui ont servi à usiner les fameux cercueils. En ce qui concerne les costumes, malgré la présence de 8 000 pièces dans les ateliers, toutes ne correspondaient pas aux envies du costumier. Qu’à cela ne tienne ! Près de Bordeaux se situe une énorme friperie qui recelait les trésors imaginés. “Parce qu’une friperie c’est aussi du recyclage !”, me rappelle triomphalement Caroline. Donc zéro achat, pari tenu ? “Pas tout à fait car une fois les vêtements arrivés de la friperie, le costumier a demandé qu’ils soient patinés.” Les produits nécessaires à cette opération ne sont pas gratuits, donc… pari perdu ? “Non, nous ne sommes pas à 100 % mais au moins à 95 %”, retorque-t-elle. “Même si nous n’avions pas dû pourvoir les produits, il fallait dans tous les cas acheter la visserie et la quincaillerie. Hors de question de passer par-dessus la sécurité des salarié.e.s et de passer des heures à retrouver le bon boulon ou la bonne vis dans d’anciens décors… qui risquent en plus d’être rouillés ! Nous ne nous interdisons pas l’achat, mais au préalable nous essayons toutes les possibilités afin de l’éviter au maximum.”

Opéra de Bordeaux, atelier costumes – Photo © JJM

Opéra de Bordeaux, l’attique – Photo © JJM

Et quel bilan fut tiré de cette expérience ? Caroline explique que d’un point de vue médiatique, le metteur en scène constata que les médias parlaient plus de choix du zéro achat que du contenu artistique du spectacle, mais l’expérience fût réussie et décision fut prise de la prolonger. Mais dans des cas précis. Avec l’Académie, organisme créé pour aider les nouveaux artistes, le concept est simple : les décors, costumes et accessoires ne doivent rien coûter et rentrer dans un 20 m3. Une façon aussi de faire prendre conscience aux jeunes générations qu’une autre manière de concevoir un spectacle est possible ainsi que de les habituer à avoir des réflexes de développement durable. Quelles sont les caractéristiques indispensables pour pouvoir mettre en place un tel projet ? “De la volonté !”, répond immédiatement Caroline. “Évidemment un stock important et surtout garder la mémoire d’entreprise. Cela ne sert à rien d’avoir des tonnes d’éléments scénographiques si personne ne s’en souvient ou n’est capable de savoir où ils sont rangés.” Le stockage reste aussi une vraie question car aller chercher un décor a un coût : chargement, désossement d’un décor, opérations de manutention, tout cela demande du personnel et a donc forcément un coût, sans parler de la location du lieu et des frais inhérents aux fluides. Pour cela, Caroline Boulay préconise la mise en place d’une mutualisation des stocks afin de tendre autant que possible vers le zéro coût. À ma question de savoir si cet objectif de zéro achat a fait des émules, elle doit reconnaître que, pour le moment, cela a surtout beaucoup fait parler la profession, mais elle ne voit pas arriver d’autres propositions allant dans cette radicalité.

Opéra de Bordeaux, grande salle – Photo © JJM

Opéra de Bordeaux, grande salle – Photo © JJM

La technique au féminin

Comme Caroline avait évoqué cette disette de directrices techniques au féminin, je lui ai demandé comment son équipe technique vivait le fait d’être dirigée par une femme. La réponse fusa immédiatement : “J’ai une équipe technique compétente et passionnée, dotée d’une conscience professionnelle exceptionnelle. Par conséquent le dialogue reste possible”. Plutôt rassurant à entendre car nous connaissons la réputation (usurpée ?) des équipes techniques municipales, a fortiori quand elles sont pléthoriques. Mais pour Caroline, le problème n’est pas tant la nature des équipes mais bien les problèmes de formation des responsables techniques. Elle regrette que lors de ses différentes formations on ne lui ait jamais enseigné ce qu’étaient les ressources humaines : “Nous n’avons pas de formation au management !”. Précisant qu’elle s’est nourrie de l’apprentissage des anciens directeurs techniques croisés au cours de sa carrière. Carrière qui l’aura amenée de la régie technique de production à l’Opéra de Lyon à la direction technique de l’Opéra de Bordeaux donc, en passant par la direction technique adjointe de l’Opéra de Dijon, et depuis 2017 directrice technique dans ce même Opéra puis celui de Caen. Comme beaucoup de ses consœurs et confrères, elle fait partie de la CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail) où elle dit faire preuve de pédagogie, qualité de plus en plus demandée aux responsables techniques. Elle consacre une grande partie de son temps de travail à s’occuper de management, à l’instar de toutes les directions techniques. Elle estime “passer trop de temps sur des broutilles qui pourraient être gérées par les cadres intermédiaires”.

Opéra de Bordeaux, plateau – Photo © JJM

Opéra de Bordeaux, scène lointain – Photo © JJM

Comme elle annonce tranquillement sa cinquantaine, en la taquinant, je lui demande ce qu’elle attend de la génération montante, maintenant qu’elle a atteint cet âge respectable. Réponse nette et claire : “Il faut insister sur la fonction managériale dans la formation initiale, mais je continue de penser que la formation continue est la plus importante… et la formation du terrain primordiale ! La connaissance du plateau empêche les demandes aberrantes, permet aussi d’évaluer correctement le temps de travail nécessaire pour effectuer une tâche”. Caroline estime aussi qu’il est “nécessaire pour un.e responsable technique d’échanger car cela permet de savoir que nous ne sommes pas des spécialistes en tout”. Ce lieu d’échange, elle l’a trouvé au sein de Réditec, association professionnelle des responsables techniques du spectacle vivant, où elle a été élue au Conseil d’administration depuis novembre dernier. “Cette élection a définitivement assis ma légitimité par rapport à mes consœurs et confrères !”

En conclusion de notre entretien, Caroline me dresse le portrait du ou de la responsable technique “idéal.e” : “C’est un analyste du projet artistique au travers de la sécurité, de la logistique, donnant son feu vert sur la faisabilité mais surtout un accompagnant d’un projet”.