Une journée haute en couleur

Le vendredi 14 juin 2024, la troisième journée de l’UCL (Union des créateurs lumière), “L’éclairage scénique en question(s)”, a accueilli près de soixante-dix participant.e.s autour du thème “Lumière et couleur”. Cet événement, coorganisé par l’ENSATT, le programme de recherche Lumière de Spectacle de l’Université de Lille et l’Union des Scénographes, réunissait chercheur.se.s, enseignant.e.s et professionnel.le.s de la lumière. Les échanges et communications de cette journée ont révélé à quel point cette question de la couleur en éclairage est plus que jamais prégnante aujourd’hui.

Leila-Claire Rabih, directrice de l’Ensatt, ouvre les 3e rencontres aux côtés de Véronique Perruchon (LdS-Lille), Christophe Forey (UCL) et Thibault Sinay (UDS) – Photo © Priscila Costa

Témoignages de créateur.rice.s lumière

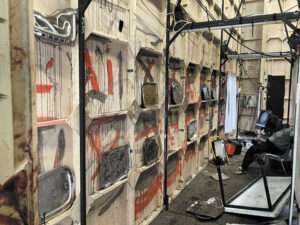

La journée s’est ouverte avec une intervention de Mathieu Cabanes, témoignant de son expérience de mise en lumière de La Belle au Bois Dormant(1) dans laquelle la couleur tenait une place essentielle : un plafond de dalles LED intégré dans le décor permettait de créer différentes atmosphères colorées pour signifier les changements d’espace et troubler la perception du spectateur. Une ambiance cauchemardesque verdâtre plonge la scène dans une pénombre mystérieuse, avant que la lumière blanche ne révèle le rouge du décor et le blanc des costumes ; un exemple de l’usage de la couleur pour transformer l’espace et créer des ruptures entre espace onirique et espace réel. Après une introduction de Christine Richier sur les procédés utilisés autrefois pour colorer la lumière, les interventions de Lionel Simonot sur la colorimétrie et celle de Nicolas Fandard sur la transition LED, les conceptrices lumière Julie-Lola Lanteri et Manon Vergotte ont partagé leurs réflexions sur les aspects dramaturgiques, esthétiques et techniques de leur travail sur un spectacle musical, L’homme est une fleur.(2) Julie-Lola Lanteri, qui a également conçu la scénographie, revient sur les sources d’inspiration qui ont nourri son travail, de la peinture d’Hundertwasser au roman graphique Les Pizzlys de Jérémie Moreau, en passant par Dan Flavin. Le dispositif est délibérément simple pour répondre aux contraintes d’une tournée à venir dans des lieux modestes, défi relevé grâce à cinq projecteurs LED permettant une variété de teintes correspondant aux ambiances des quatre tableaux du spectacle. Manon Vergotte a travaillé au relevé des différentes palettes, et souligné le caractère fastidieux et chronophage de ce travail de notation, nécessaire pour retrouver en tournée la finesse de valeur des couleurs mises en œuvre. Ces deux témoignages montrent l’importance prise par l’éclairage LED dans l’utilisation de la couleur en lumière. Dès lors les questions se bousculent : comment organiser les relevés colorimétriques lorsqu’ils ne sont pas référencés ? Sous quelle forme conserver ces données ? Comment reproduire les couleurs en tournée, avec un équipement chaque fois différent ? Les échanges et débats avec la salle ont montré que ces questionnements sont largement partagés aujourd’hui.

Christine Richier. De quelques procédés mis en œuvre au temps jadis pour colorer la lumière – Photo © Priscila Costa

Le projet de recherche SceALED

Une partie de l’après-midi était consacrée à la présentation d’un projet porté par le consortium SceALED, financé par l’ANR(3) : “Comprendre et mesurer l’apparence visuelle et le rendu esthétique des ‘objets’ scéniques sous un éclairage avec les LEDs”,(4) qui offrira sans doute des éléments de réponse à ces questionnements. Ce projet interdisciplinaire rassemble des chercheur.se.s issu.e.s des sciences physiques et des sciences humaines : Georges Zissis, physicien à l’Université de Toulouse,(5) dont les travaux portent sur les sources électroluminescentes ; Noël Richard, spécialiste de la mesure par l’image à l’Université de Poitiers,(6) qui travaille sur la métrologie et les apports de l’image multivaluée ; côté sciences humaines, l’Université de Toulouse(7) est représentée par Élodie Bécheras maîtresse de conférences, Céline Caumon, professeure d’université, et Estelle Guerry, post-doctorante. Leur domaine de recherche porte sur la lumière, la couleur et la matière en design. Véronique Perruchon, professeure à l’Université de Lille,(8) dont le domaine de recherche porte sur la lumière de spectacle, entourée d’Antonio Palermo, maître de conférences, et Nanouk Marty, doctorante. La société Robert Juliat, représentée par Ludwig Lepage, a été associée dès le départ à ce projet de recherche dont l’objectif consiste à mesurer le changement de rendu lié aux changements de spectre lumineux des sources utilisées en éclairage scénique. Ce travail de recherche s’appuie sur des constats de créateur.rice.s lumière, faisant état de pertes de qualité visuelle liées au changement de la nature de l’éclairage. L’équipe constituée a comme objectif d’analyser des ressentis et perceptions, pour pouvoir en mesurer et qualifier la réalité physique. Trois phases sont prévues sur quatre ans, synthétisées en trois verbes : comprendre, caractériser et modéliser :

– “Comprendre” consistera à identifier les problématiques esthétiques, méthodologiques et techniques posées par l’éclairage à la LED en éclairage scénique, un axe mené par les chercheur.se.s en sciences humaines. Cette étape d’enquête servira à recueillir les attentes et besoins de créateur.rice.s lumière, soit dans le cadre du suivi d’une création, soit lors de rendez-vous individuels. Le public de spectacles repérés sera également sollicité pour exprimer le ressenti du rendu visuel d’éléments scéniques sous différents types d’éclairage. Ces récits d’expériences seront soumis à une analyse lexicographique pour dégager une liste de descripteurs, issus de la terminologie employée par les professionnel.le.s de l’éclairage mais aussi par différents profils de spectateur.rice.s. Parallèlement, des expériences de mesure en condition de laboratoire et d’usage (salle de spectacle, en collaboration avec Le Méta à Poitiers) seront menées, en conjonction avec des expérimentations psychovisuelles ;

– “Caractériser” consistera à qualifier l’aspect visuel à partir des matériaux récoltés lors des premières observations. C’est le moment où sciences humaines et sciences physiques réuniront leurs expertises, pour corréler expérimentations psychovisuelles, résultats des enquêtes et mesures obtenues. À ce stade, un système de mesure pourra être imaginé pour permettre le contrôle de la qualité des éclairages en condition d’usage pour les éclairagistes ;

– “Modéliser” sera la troisième étape du projet, soit la mise au point d’un outil capable d’intégrer des critères multiples, utilisable par les praticiens de l’éclairage scénique. Cette présentation, complétée par des expérimentations colorées conduites par Ludwig Lepage, a été l’occasion de lancer un appel auprès des créateur.rice.s lumière qui souhaiteraient s’inscrire dans ce projet de recherche.(9)

Le programme de recherche ANR SceALED, de gauche à droite : Ludwig Lepage, Antonio Palermo, Nanouk Marty, Noël Richard, Véronique Perruchon et Élodie Bécheras – Photo © Priscila Costa

Usage de la couleur dans la lumière

En fin de journée, Éric Wurtz et Antonio Palermo ont présenté les réponses reçues au questionnaire qu’ils avaient adressé aux créateur.rice.s lumière. Les réponses très variées, voire opposées, montrent la grande diversité d’approche de la couleur dans la création lumière.

– Esthétique, utilisation de la lumière LED

Le choix de la couleur ou de son absence paraît fondamental et intervient tôt dans le processus de création, qu’elle soit utilisée de façon naturaliste ou plus symbolique. Les références sont nombreuses : Loïe Fuller, Alwin Nikolaïs, James Turrell ou André Diot qui travaille ses couleurs en additionnant gris neutres et correcteurs. Le panel sondé s’accorde à dire qu’il faut plus de temps pour maîtriser la couleur avec la lumière LED qu’avec les sources traditionnelles qui ont une spectrographie constante. Passé un temps d’adaptation, ce qui était “une catastrophe au départ” devient “un véritable outil désormais”. Les créateur.rice.s reconnaissent que “notre œil doit et va évoluer…” mais déplorent qu’actuellement “les LED, même puissantes et froides, ne présentent pas la qualité du blanc HMI dont le spectre est complet”. Pour désigner les couleurs avec les metteur.se.s en scène et scénographes, les créateur.rice.s parlent de teinte et de saturation, ou font référence à des tableaux, films, images. Avec les pupitreurs, la communication s’appuie sur les références de gélatines ou sur les paramètres des machines. Interrogés sur leur définition de la lumière LED ou incandescente, voici un choix de réponses : “Du côté de l’incandescence : faible, jaunasse, molle, fragile, poétique, douce, à la frange du sommeil, inconsciente. Du côté de la LED : énergique, vitaminée, pénétrante, publicitaire, cheap, manquant de poésie, consciente. La lumière de spectacle vient du noir et y retourne. Comme un rêve entre deux phases de néant. Avec l’incandescence, les formes du rêve et du réveil s’entremêlent et se précisent ou se disloquent. Avec la LED, nous sommes directement dans le noir ou dans la lumière, dans le cauchemar ou dans le réveil”. Un autre point de vue : “Notre palette avec la lumière LED est belle et bien plus ouverte qu’avec l’incandescence. La mise en œuvre des couleurs est désormais directe et sans intervention mécanique ou humaine, et avec les restrictions de budget et de planning, c’est un choix intelligent”.

– Conception, matériel, exercice du métier

Concevoir un plan de feu en mélangeant des sources à incandescence et des sources à LED représente pour certain.e.s un avantage car il.elle.s se servent des différences pour obtenir les couleurs et qualités de lumière souhaitées. D’autres ressentent au contraire l’impossibilité d’accorder incandescence et LED pour créer une lumière homogène. “Depuis longtemps, deux écoles cohabitent : celle de la création au fil de l’eau et celle de l’écriture dramaturgique qui se traduit par un plan lumière. L’évolution des outils de conception n’est pas corrélée à l’apparition de la LED mais aux développements de l’informatique et de la modélisation 3D.” Pour autant, l’amélioration constante du matériel est soulignée. Certains appareils, comme les Lustr de chez ETC, sont cités comme matériel de référence. “L’interface sources/commande n’est pas évidente à appréhender. Connaître chaque mode de chaque projecteur n’est pas possible, il y a forcément un temps d’adaptation qui rogne sur le temps de création.” Dans ce contexte, la formation devient un enjeu important dans les métiers de la lumière. La difficulté des adaptations en tournée est également unanimement pointée : “Ce qui est paradoxal c’est que nous n’avons jamais eu autant d’outils pour atteindre une telle exigence sur les couleurs, et autant de difficultés à les retrouver d’une fois sur l’autre”.

Ludwig Lepage. Spectrographie et colorimétrie – Photo © Priscila Costa

Ainsi la couleur dans la conception lumière apparaît comme un élément fondamental, au même titre que le choix des sources ou des directions. Elle se révèle un formidable agent de transformation de l’espace et du visible, touchant directement l’imaginaire des spectateur.rice.s. Avec la transition à la lumière LED, cette question de la couleur et de sa reproductibilité est devenue indissociable de l’évolution technologique et de la transformation du paysage du spectateur. Les différentes communications de cette journée ont été filmées et seront prochainement disponibles sur le site de l’UCL, organisation désormais rattachée à l’UDS.

(1). La Belle au Bois Dormant de Tchaïkovski, Ballet de l’Opéra de Lyon, chorégraphie de Marcos Morau, 2023

(2) L’homme est une fleur, compagnie les choses humaines/Quatuor Béla, 2023

(3). L’ANR (Agence nationale de la recherche) finance des projets collaboratifs entre unités de recherches universitaires. Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée par toute l’équipe du projet pour sa confiance

(4) Projet référencé sous la dénomination SceALED ANR 23-CE54-0013-01

(5). www.laplace.univ-tlse.fr/presentation-du-laboratoire/

(6) www.xlim.fr/recherche/pole-mathematiques-informatique-image/synthese-analyse-dimages/icones Noël Richard est aussi directeur de la division 8 de la CIE (Commission internationale de l’éclairage)

(7). https://lara.univ-tlse2.fr/

(8) https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle

(9) Contacts pour s’informer et éventuellement participer à ce projet de recherche : antonio.palermo@univ-lille.fr, nanoukmarty@gmail.com