Acte II du projet IMPRO-Spectacle

En 2022, les Nuits de Fourvière et AURA-SV (Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant) lançaient IMPRO-Spectacle. Financé par l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) dans le cadre du FACT (Fonds pour l’amélioration des conditions de travail), ce projet embarquait huit structures de notre secteur d’activité dans une logique d’expérimentation pour trouver des réponses aux problématiques du spectacle vivant. Centre chorégraphique, compagnie indépendante, théâtre labellisé, tourneur privé, Centre dramatique national, SMAC, … Les pilotes du projet ont rassemblé une grande diversité de structures pour croiser les approches et les regards. Après s’être emparé de la question de la régulation de la charge de travail, le projet IMPRO-Spectacle s’intéresse à la prévention des addictions.

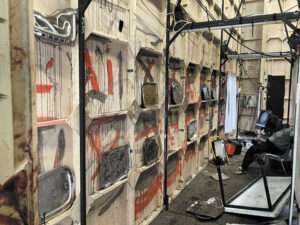

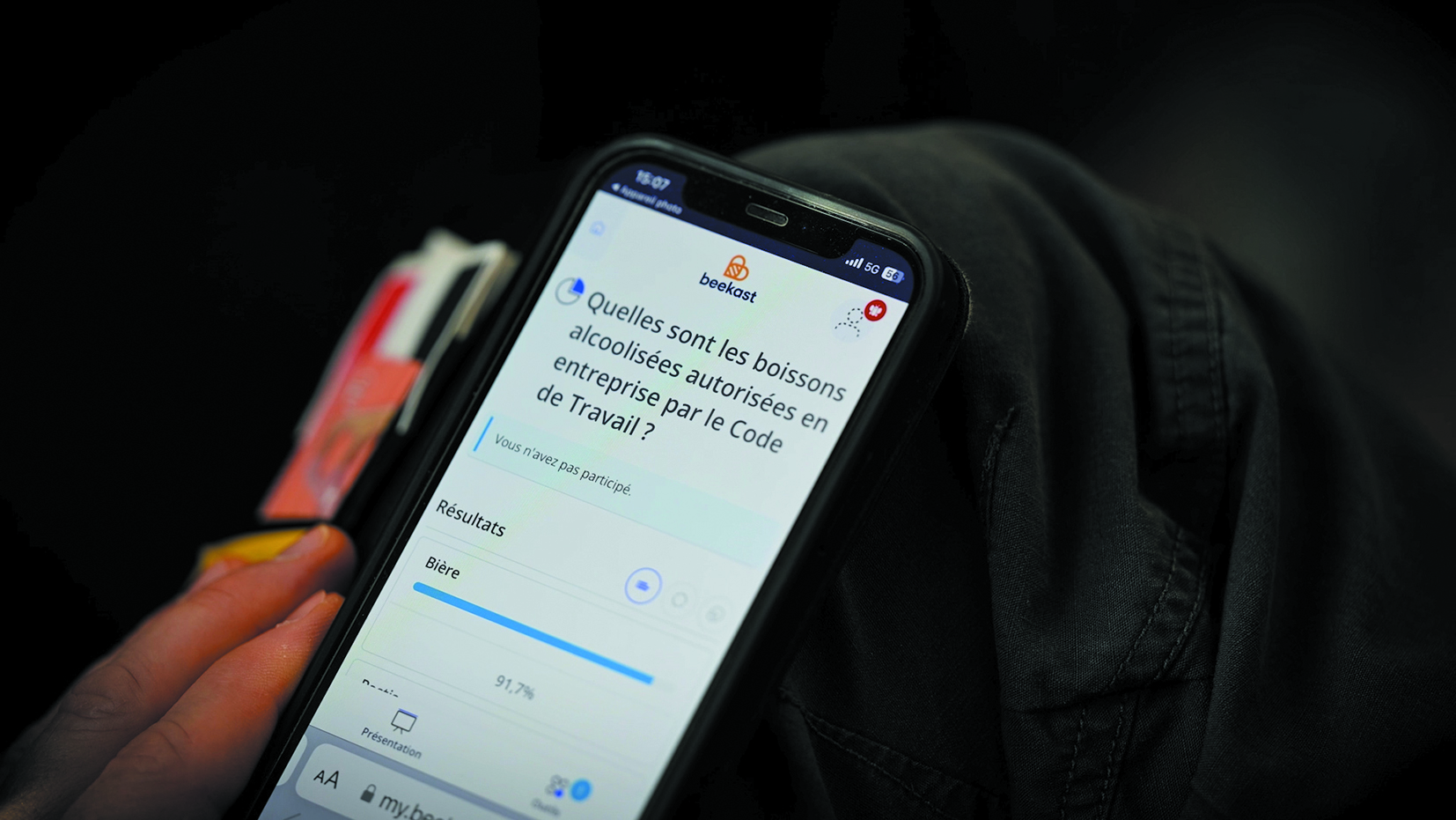

Photo © Paul Bourdrel

Tabou, vous avez dit tabou ?

“Bonjour, je viens pour avoir réponse à une question très précise : nous travaillons depuis deux ou trois ans avec un salarié qui, quotidiennement, remplit son mug de Ricard et non de café. Il est chargé de production” ; “Bonjour, je suis administratrice d’une structure de grande taille. J’ai eu deux problèmes en relation avec l’alcool avec des permanents. Les deux situations se sont très mal finies” ; “Bonjour, je suis également administrateur dans une grande structure. J’ai moi aussi mon lot de salarié.e.s soit hospitalisé.e.s soit suivi.e.s pour des problèmes d’addiction”. Ces interventions (et bien d’autres), issues de la Rencontre prévention des risques dans le spectacle vivant 2018(1), font état d’un réel mal-être du secteur. La question de l’exposition aux addictions semble généralisée. Aucun métier ni aucune esthétique n’est épargné. C’est d’ailleurs ce que confirme le baromètre de la Santé publique 2021 qui propose une cartographie des substances psychoactives par milieu professionnel.(2).Nous sommes champions ! Le secteur du spectacle dispute la palme d’or avec le milieu de la restauration dans bon nombre de catégories. Notre secteur d’activité est exposé à une consommation plus forte que la moyenne pour l’alcool, le cannabis, la cocaïne et les amphétamines. Cette consommation hors norme s’explique sans mal par une surexposition aux facteurs de risques : présence de bars sur les lieux de travail (festival, SMAC, théâtres, lieux de diffusion, …), ambiance festive liée aux spectacles, facilité d’accès aux substances, travail de nuit, stress, fatigue, … Maxime Noly, directeur du festival Woodstower en convient : “Nous proposons des temps conviviaux, travaillons avec des salarié.e.s et des bénévoles, apprenons à nous connaître et cherchons à faire naître une cohésion forte. Difficile d’imaginer ces moments sans alcool. Toute la difficulté est de détecter très vite des comportements qui peuvent poser problème”.

Dans le champ des addictions, le spectacle vivant serait donc, structurellement, un secteur à risques. Pourtant, cette situation particulière n’entraîne pas ou peu de travail sur le sujet : pas de campagne de sensibilisation, pas de #metooaddiction, pas de réflexion de fond sur ce problème qui semble frapper toutes les structures du secteur. Claire Fournier, conceptrice et porteuse du projet, explique : “C’est assez paradoxal. Notre secteur d’activité est surexposé aux risques d’addiction. Nous en discutons souvent. Nous faisons part de notre impuissance, nous sentons démunis. Il existe un tabou sur ce sujet. Nous avons tous l’impression de passer pour des rabat-joie si nous réglementons l’alcool dans les loges ou pendant les pots de première. C’est pourquoi il nous semble que la solution ne peut pas être individuelle mais doit se trouver à l’échelle de la branche”. C’est sur ces bases que les entreprises du projet IMPRO-Spectacle se sont emparées de la question. Réuni.e.s pour une journée de réflexion à La Comédie de Valence le 7 décembre 2023, les participant.e.s se sont mis.es au travail avec l’aide de médecins et de chargé.e.s de mission de l’ANACT.

Photo © Paul Bourdrel

Démunis face au problème

Un peu plus d’une vingtaine de professionnel.lle.s sont rassemblé.e.s dans le magnifique théâtre de la Comédie de Valence. Comme toujours avec les participant.e.s de ce projet, l’ambiance est immédiatement excellente et les organisateur.rice.s peinent à mettre fin aux discussions qui accompagnent les cafés. Il faut pourtant se mettre au travail ! Les entreprises impliquées sont attendues sur la question épineuse de la prévention des addictions.

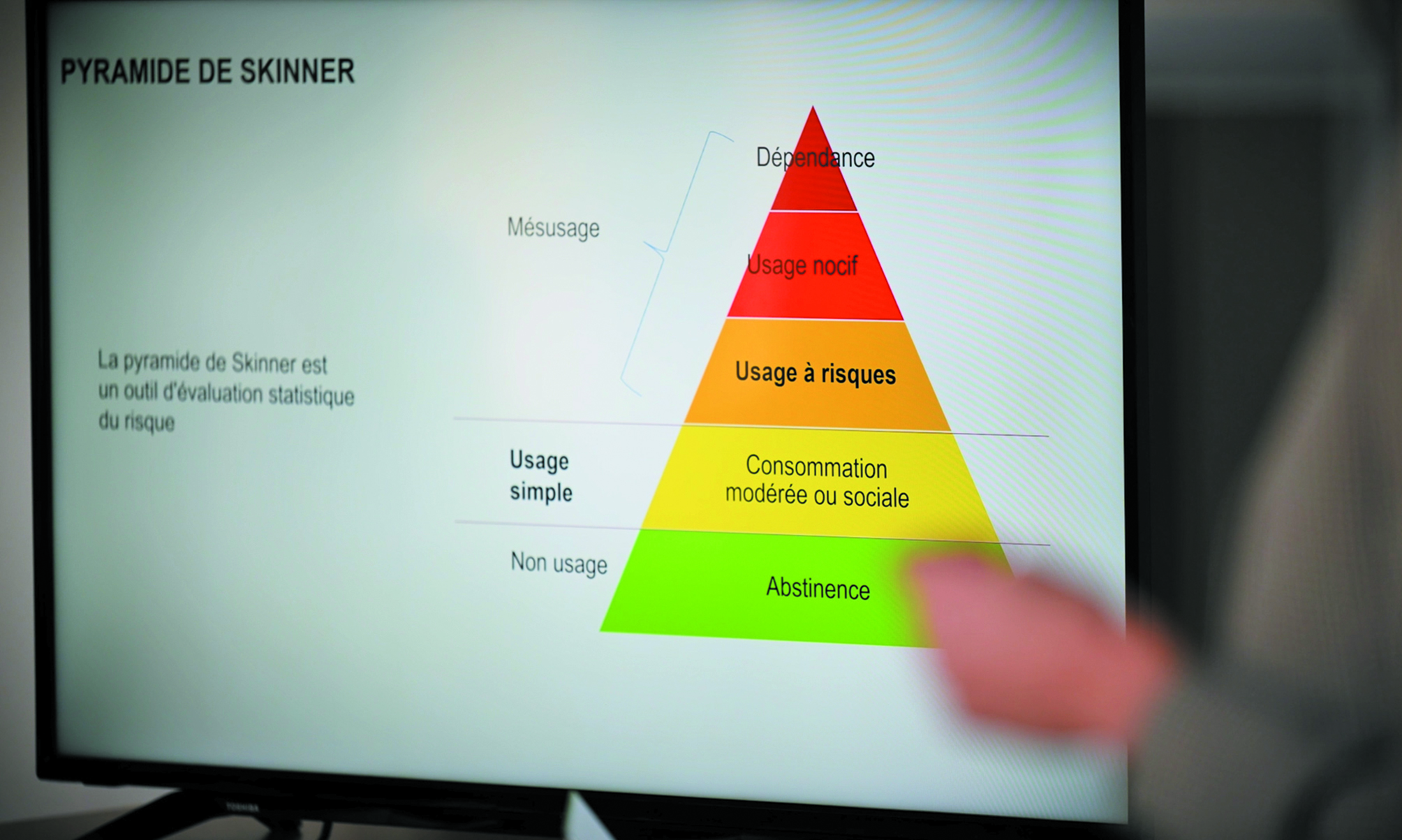

La première étape se déroule sous la direction de Constance Roux, infirmière en santé au travail à l’AST Grand Lyon, les professionnel.le.s découvrent le mécanisme physiologique et la définition de l’addiction : “L’addiction est un processus pathologique récurrent comprenant un phénomène de consommation répétée d’intensité variable, puis l’installation progressive de signes de manque et/ou d’accoutumance, d’une envie irrépressible de consommer, d’une perte de contrôle, d’un déni et de la recherche de produit(s) et/ou de comportement(s) addictifs malgré les risques médicaux, psychologiques, psychiatriques et sociaux encourus et connus par la personne”. Laurent Karila, psychiatre addictologue, décrit ainsi le cycle de l’addiction.

Les bases étant posées, les entreprises sont mises à contribution pour définir les motivations de la consommation dans le secteur du spectacle. Nous retrouvons sans surprises de nombreuses causes propres à tout secteur d’activité : pour se détendre, oublier les problèmes, se désinhiber, décompresser, … D’autres motivations sont néanmoins plus spécifiques au monde du spectacle. Ainsi, on consommerait pour être créatif.ve, faire équipe, “faire viril”, tenir le rythme ou s’intégrer. La consommation d’alcool ou de substance psychoactive est ainsi identifiée comme constitutive de la “culture métier” ou comme élément clé du “rite d’intégration”. Estelle Choisy-Droba, chargée de mission pour l’ANACT, indique par ailleurs : “Dans le monde du spectacle, il y a une culture de l’excellence et de la performance. La substance peut aider à se dépasser, être désinhibé.e, être mieux dans son costume. La consommation peut avoir un effet booster ou anesthésiant”.

Pour les participant.e.s au projet, cette consommation supérieure à la moyenne n’est pas sans conséquences. Il.elle.s identifient en effet de nombreux impacts sur le travail : mise en danger des collègues, retard, défaillance, tensions entre les équipes, accidents du travail, isolement, mensonge et problème de confiance. Tous les employeurs présents ont été confrontés à cette situation ; tous ont constaté qu’un.e salarié.e victime d’addiction impacte la qualité du travail et l’ambiance au sein des équipes. Si tous les participant.e.s partagent ce constat, il.elle.s conviennent également qu’il est particulièrement délicat d’intervenir. Il.elle.s incriminent ainsi la méconnaissance du cadre réglementaire, la présence d’alcool sur le lieu de travail qui rend le contrôle délicat ou la difficulté à incarner le moralisateur de service. Maxime Noly précise : “Nous sommes là pour vendre une expérience à nos spectateur.rice.s. L’alcool fait aussi partie de la fête. Par effet miroir, par transpiration, ce que nous permettons au public et parfois aux artistes peut devenir accessible à nos salarié.e.s et bénévoles. Scinder les règles en fonction des catégories d’acteurs présents au même endroit au même moment n’est pas forcément évident”. Les entreprises du spectacle vivant semblent dans une situation complexe à l’égard de l’alcool et des substances addictives. Confrontés à une culture de la tolérance (pour ne pas dire plus) et à des facteurs objectifs qui compliquent leur position, les employeurs expriment une réelle difficulté pour agir avec efficacité.

Photo © Paul Bourdrel

Des solutions à portée de main

C’est avec l’aide d’Estelle Choisy-Droba et Anja Leymann, également chargée de mission à l’ANACT, que les entreprises participantes découvrent les solutions adaptées à leur situation. Neuf outils sont détaillés et proposés aux participant.e.s : évolution du règlement intérieur ou du DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels), fiche d’entretien, protocole d’intervention, moyen de contrôle et de dépistage, … Des outils qui relèvent de la réglementation, de la prévention des risques ou de l’accompagnement des collaborateur.rice.s. Les chargées de mission de l’ANACT précisent que ces outils peuvent être combinés mais se doivent d’être réfléchis, discutés et adaptés en équipe. Estelle Choisy-Droba précise : “Pour nous, le DUERP est un point de départ. Le document unique relève de la responsabilité de l’employeur mais se fait avec les personnes qui sont sur le terrain. Ce sont ces personnes qui sont en mesure d’apporter des éléments de réponse sur les risques auxquels elles sont exposées au quotidien”. Ce point de vue est partagé par Maxime Noly : la mise en place d’un DUERP solide, co-construit avec les salarié.e.s, permet de travailler sur le repérage et la prévention des addictions. Il précise : “Le DUERP permet de définir le rôle de l’encadrement en matière d’addiction. Il y a un rôle à jouer avec les salarié.e.s et les prestataires. De notre côté, nous avons réfléchi à cette question, sensibilisé les équipes et mis en place des règles claires. Nous avons également supprimé totalement le vin en libre-service au catering”.

Nous constatons que les solutions sont multiples. Ainsi, il sera possible de proposer des mesures de sensibilisation, une formation des managers, des procédures structurées, … Il s’agit de sortir de l’impasse et de systématiser une réponse à ces questions jusqu’ici ignorées. L’ANACT propose donc une fiche de constat très intéressante qui permet à l’employeur d’objectiver “un état anormal” au poste de travail. Sur la base de ces constatations, le.la salarié.e. en état d’ivresse (ou état anormal) peut être mis.e en retrait de la situation de travail dans le cadre d’une procédure formalisée, rassurante pour toutes les parties. Cette fiche de constat s’accompagne par ailleurs d’une fiche d’entretien de retour et de conseils pertinents pour accompagner les salarié.e.s.

Les entreprises insistent sur la nécessité de poser un cadre et de définir une procédure. Jean-Baptiste Fenoy, directeur technique du Marché Gare, indique : “Nous avons défini des règles assez simples : tant qu’il y a du public présent dans la salle, les salarié.e.s ne sont pas autorisé.e.s à consommer de l’alcool. À l’issue du concert, la salle peut offrir un verre aux salarié.e.s et bénévoles. Fixer un cadre permet à chacun.e de prendre ses responsabilités”. Estelle Choisy-Droba ajoute : “Dans le domaine des conduites addictives, l’employeur doit pouvoir faire le lien avec la médecine du travail. Il s’agit du premier interlocuteur à solliciter car c’est le médecin du travail qui va pouvoir actionner un certain nombre de mesures concernant le.la salarié.e”. Les pistes d’actions sont nombreuses et plusieurs acteurs peuvent être mobilisés à l’extérieur ou au sein de l’entreprise. Le message porté par l’ANACT est clair : les employeurs ne sont pas seuls et ne sont pas démunis pour agir. Les outils présentés dans le cadre de cette journée sont d’ailleurs à votre disposition.(3) À vous de vous en emparer !

De leur côté, quelques mois après cette journée de travail, les entreprises impliquées dans le projet IMPRO-Spectacle ont-elles mis en application les outils proposés par l’ANACT ? La réponse est mitigée. La plupart des entreprises manifestent leur satisfaction de disposer d’une boîte à outils pour faire face aux éventuels problèmes. Pourtant, peu d’entre elles ont modifié leur règlement intérieur ou leur DUERP. La prévention des addictions relève le plus souvent d’une logique curative au détriment d’une approche préventive. Décidément, il n’est pas simple de s’attaquer à cette problématique dans notre secteur d’activité.

(1). Prévention des risques dans le spectacle vivant, 2018 – PRÉVENTION SPECTACLE (prevention-spectacle.fr)

(2). Consommation de substances psychoactives et milieu professionnel : une hétérogénéité des pratiques en fonction des secteurs (santepubliquefrance.fr)

(3). La prévention des addictions – PRÉVENTION SPECTACLE