De femme en femme, de théâtre en théâtre

Créée le 20 mars 2000, sous l’ère Hugues Gall (repris en 2001, 2002, 2007, 2010, 2012, 2016, jusqu’à la dernière du 27 décembre 2023), la mythique production des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach(1) à l’Opéra Bastille, mise en scène par Robert Carsen et scénographiée par Michael Levine,(2) a atteint sa 83e représentation.

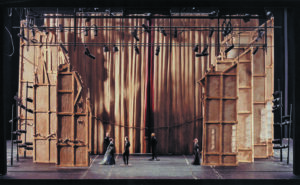

Les Contes d’Hoffmann, acte 1, 2020 – Photo © Guergana Damianova – OnP

Dans un effet de récit enchâssé, le livret des Contes d’Hoffmann reprend trois contes d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) liés entre eux par l’auteur lui-même qui devient le personnage principal et le narrateur de ses amours délirantes et malheureuses. De femme en femme, son érotomanie se teinte de plusieurs couleurs : jalousie avec Stella la cantatrice, fétichisme avec la poupée Olympia, morbidité avec la musicienne Antonia et masochisme avec Giulietta, la femme fatale courtisane. L’alcool, le rêve, la Muse, le feu, le diable : Les Contes d’Hoffmann de Carsen/Levine ont l’allure d’un songe monumental puisque le point de vue sur le théâtre lui-même sera toujours profondément modifié. À chaque acte, pour chaque femme, un théâtre qui bouge, des théâtres à l’envers, un théâtre décadré, des changements d’échelle. Des théâtres impossibles.

Les Contes d’Hoffmann, acte 2, 2023 – Photo © Émilie Brouchon – OnP

Diagonale de la Muse

Tout commence et tout finit avec le plateau entièrement vide et noir de l’Opéra Bastille. Les découvertes des cases voisines de la scène principale sont hautes comme des murs de forteresse. Avant même le début de la musique, Hoffmann gît entouré de cadavres de bouteilles et de feuilles griffonnées. Un 4 kW HMI posé au sol au lointain cour (à la création en 2000, c’était un 12 kW !) dessine une gigantesque diagonale de 30 m. C’est le chemin qu’emprunte la Muse à la lyre pour visiter l’écrivain dans son sommeil. C’est elle qui l’accompagnera vers la lumière à la fin des 3 h 30 avec deux entractes. La Muse fait signe à un décor de surgir de jardin vers cour. Comme le paquebot d’Amarcord, un plateau illuminé coulisse très lentement latéralement. Nous y reconnaissons la plupart des personnages de Don Giovanni, dont Stella qui incarne Donna Anna, mais ceux-ci sont figés dans un tableau vivant digne du Musée Grévin, à l’intérieur d’une sorte d’énorme maquette sur roulettes. Succession de quatre plans de pendrillons en toile peinte sur châssis, figurant un palais néo-classique à jardin, des statues et citronniers à cour, avec des inserts en toile à beurre pour faire exister en lumière fenêtres et citrons, grand paysage nocturne peint au lointain, le décor semble être contemporain de la création de Don Giovanni en 1787 : 236 ans d’histoire auxquels s’ajoutent la patine des 23 ans de stockage à l’Opéra Bastille, pour un décor vintage ayant l’air de tomber en poussière. Le praticable à moteur se fige juste avant de disparaitre à cour(3) : dans le dernier tiers visible, nous distinguons les coulisses latérales du décor, avec les béquilles des châssis, d’immenses pieds de projecteurs, les régisseurs et machinistes.

Les Contes d’Hoffmann, acte 3, 2023 – Photo © Émilie Brouchon – OnP

Le “roi” des opéras, Don Giovanni, est emboîté dans les Contes d’Hoffmann de Carsen/Levine comme une poupée russe. Nous connaissons l’amour d’Hoffmann pour cette œuvre et pouvons faire le parallèle entre Don Giovanni et Hoffmann, entouré de quatre femmes dans l’œuvre d’Offenbach, bien qu’il soit en quelque sorte un anti-Don Giovanni, amant platonique plus que serial séducteur.

Poutre-bar

Nous sommes dans la taverne de Luther, mitoyenne d’un théâtre où se joue Don Giovanni. Alcool, musique et théâtre, tous les ingrédients hoffmanniens sont réunis. Outre les spectateurs sortis à l’entracte, tous les métiers du théâtre sont représentés par leurs costumes : nous y reconnaissons régisseurs, peintres, pompiers et machinistes. Appui de la poutre-bar de 19,35 m de longueur depuis les dessous, charge de douze fluos : le décor du prologue apparaît en quelques secondes. Le bar est vu depuis son envers : façade éclairée des bouteilles et verres stockés. La poutre-bar sera le seul élément années 2000 du spectacle. Le comptoir constitue une scène-catwalk où s’installe aussi un numéro de nain assis dans lequel Hoffmann manipule des chaussures pendant qu’un complice caché lui prête ses bras, dans l’air de Kleinzach, un des highlights des Contes d’Hoffmann. La poutre-bar cadre aussi les fulgurants déplacements des choristes et figurant.e.s, dans des manières de travelling/french cancan.

Guilietta, maquette, acte 3 – Photo © Opéra de Paris

Acte 3 – Photo © Opéra de Paris

L’illusion dans l’illusion

Chargé à vue depuis les cintres, nous retrouvons le même décor sur chariot du prologue, mais à l’envers : verso du rideau, arrière des châssis entoilés et envers creux de la statue acéphale du Commandeur. Une échelle permet au chanteur de la compléter par son visage, comme pour un panneau passe-tête de fête foraine. La grande toile peinte du paysage nocturne au lointain est reproduite à l’envers sur un tulle peint à la face, soulevé comme pour traverser le miroir. Théâtre dans le théâtre certes, mais théâtre retourné. Nous y voyons l’arrière-scène devenue avant-scène, simultanément l’atelier du théâtre et celui, clandestin, du scientifique Spalanzani, le “père” d’Olympia l’automate. C’est de l’illusion dans l’illusion. Lors de la spectaculaire présentation de la poupée mécanique dans le théâtre à l’envers, tulle appuyé, Les Contes d’Hoffmann de Carsen/Levin “squattent” le décor de Don Giovanni : les costumes espagnols des choristes et la charrette de foin présents sur scène nous rappellent que le chef d’œuvre de Mozart se situe à Séville et qu’il pourrait s’agir de la scène de Zerlina et des paysans.

Olympia, maquette, acte 1 – Photo © Opéra de Paris

Prologue – Photo © Opéra de Paris

“Le démon mettra-t-il sur sa route les Automates,

ses monstrueuses filles, dont la plus belle est Olympia,

les Automates, redoutables poupées qui n’ont qu’un petit ressort à la place du cœur, et qui, faites pour inspirer des amours forcenées, sont incapables d’aimer.”(4)

Olympia, la poupée chantante démantibulée, recouverte de plaques de plastique couleur chair, Barbie et diva supersonique, a valu à Natalie Dessay qui l’a incarnée lors de la création du spectacle en 2000 cinq minutes d’applaudissements en pleine représentation. Olympia, la poupée mécanique télécommandée par des manipulateurs cachés derrière les pendrillons retournés qui ne nous cachent rien, l’automate que nous inspectons comme un garagiste le ferait d’une voiture en se glissant sous sa robe et que nous transportons comme une boîte à musique.

Gradin stocké, acte 3 – Photo © Alexandre de Dardel

Gradin et fauteuils, acte 3 – Photo © Alexandre de Dardel

Théâtre-chimère

À l’acte 2, l’“endroit” du théâtre dans le théâtre est rétabli mais tout s’est monstrueusement rehaussé. Carsen/Levine soulèvent de 3,50 m tout le théâtre pour l’arracher à nos regards et mettre au même niveau que la scène une fausse fosse d’orchestre. C’est l’espace d’Antonia, fosse-cimetière remplie de pupitres et de chaises noires vides en lieu et place de croix. Au milieu des violoncelles et des trombones, la jeune fille malade serre contre son cœur la partition de Don Giovanni.

Son âme est aussi étrange que tous ses instruments. Le clavecin est encore vibrant de sa main. (5) Une malédiction pèse sur elle : pour continuer à vivre, elle doit arrêter de chanter. Le Diable, en effet, sous le masque des divers personnages du livret et de ceux inventés par Carsen/Levine (marchand d’yeux, médecin, magicien, artiste de music hall, metteur en scène, chef d’orchestre), est le fil rouge des Contes d’Hoffmann et l’habile instigateur des sorcelleries transformistes de l’espace théâtral à l’œuvre dans le spectacle. Au-dessus de la fosse-fantôme, soulevé dans les airs par les grands élévateurs de l’Opéra, “flotte” un immense cadre de scène aux énormes moulures dorées, rideau de velours rouge de 22,15 m x 15 m (h), proscenium et boîte du souffleur. C’est un monstre, un théâtre-chimère né de l’accouplement entre l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille. Après un numéro d’hypnotiseur pour lequel un projecteur de poursuite lui obéit au doigt et à l’œil, le Diable fait ouvrir le rideau sur le décor de Don Giovanni, baigné dans la lumière blafarde d’une lune que dessinent deux projecteurs croisés en contre sur la toile peinte du lointain. Un orchestre de figurant.e.s/musicien.ne.s s’installe dans la fosse. Dirigé par le Diable, il mime la musique de la fin de l’acte dans un éblouissant numéro d’air orchestra.

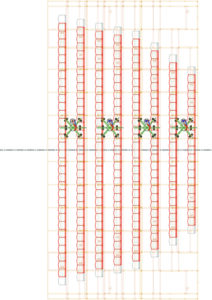

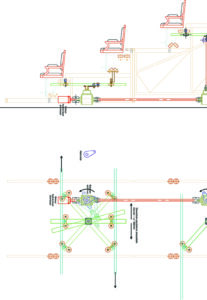

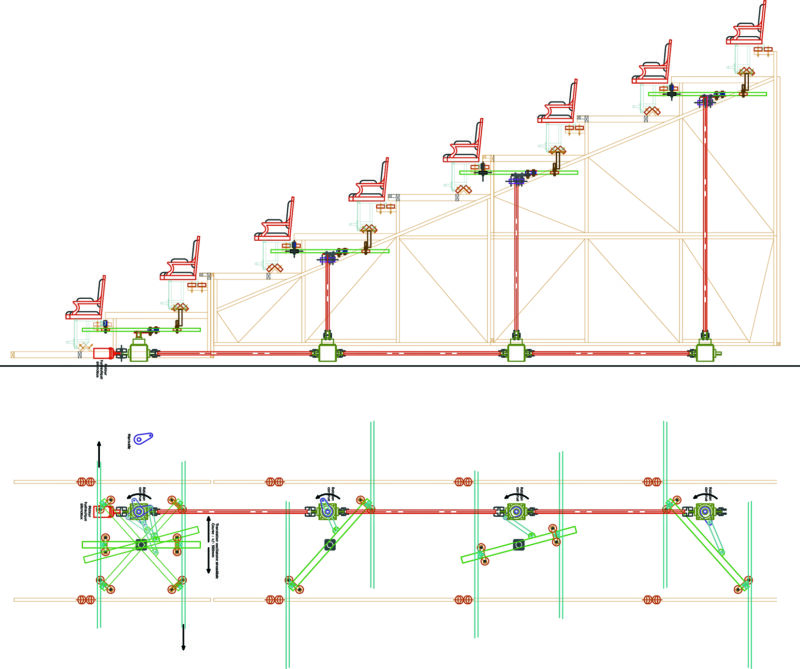

Plan de machinerie, gradin – Document © OnP

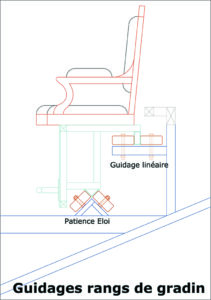

Détail coupe machinerie du gradin – Document © OnP

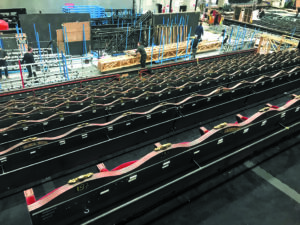

Guidage rangs de gradin – Document © OnP

La Barcarolle

À l’acte 3, nous retrouvons l’immense rideau de velours rouge et le proscenium de l’acte 2, mais remis au niveau du plateau et à l’envers : le rideau, comme vu depuis le dedans de la scène, s’ouvre telles deux gigantesques paupières. Chacune des deux moitiés du rideau à l’italienne avec ouverture centrale est équipée d’une guinde en chanvre avec des anneaux de guidage cousus à l’arrière, soulevant le tissu du centre vers les deux coins supérieurs du cadre. Un gradin de huit rangs et 216 fauteuils rouges, répliques de ceux de l’Opéra Garnier, se dévoile à nos yeux d’une façon saisissante. Dans ce dernier acte, où Giulietta, créature fellinienne, va ensorceler Hoffmann, il s’agit, pour Carsen/Levine d’évoquer Venise autrement qu’en la figurant, et de garder la ligne directrice du lieu théâtral : c’est la salle de théâtre qui va se transformer en lagune. Levine s’est souvenu de l’effet de machinerie archaïque qui simule le va-et-vient des vagues avec des machines situées de part et d’autre de la scène, servant à introduire latéralement les décors et les faire rouler sur des rails de costières. Dans un mouvement d’aller-retour, les rangs 1, 3, 5 et 7 dans un sens, les rangs 2, 4, 6 et 8 dans l’autre, les rangées de fauteuils voguent au rythme de la Barcarolle (à l’origine, chant des gondoliers vénitiens) comme les gondoles sur la lagune. Comble du raffinement, le dossier arrondi des fauteuils en mouvement et la fumée diffusée dessinent des vaguelettes déchirant les brumes de Venise.

Loïc Durand(6) : Les gradins qui font ça (geste), j’ai trouvé cela génial, j’ai trouvé l’idée merveilleuse. Il y avait deux écoles pour faire cela. Le directeur technique a dit : on va mettre des moteurs asservis et des codeurs. Moi j’ai répondu : on va mettre un unique moteur hydraulique, sans bruit, et faire une machine du XIXe, avec des engrenages et des renvois. Et c’est ce qu’on a fait. Quand il y a du mouvement, il y a forcément une phase d’accélération, une de vitesse constante, une de ralentissement, comme le métro. Un moteur à la face, une ligne d’arbres qui va vers le lointain et qui rencontre quatre renvois d’angles, quatre arbres verticaux et un système de bielles/manivelles(7) agissant sur des croix. Mise au point : nulle. C’est de la mécanique agricole, comme pour les tracteurs, qui s’oppose aux automatismes avec codeurs. Cela ne peut pas tomber en panne, ne peut pas se désynchroniser. Les rangées de fauteuils glissent sur le gradin, avec de bon rails de guidage, de bons galets, de bonnes couronnes à billes. Il faut, avant de s’intéresser à la motorisation, que cela puisse se déplacer à la main très facilement.

Coupe machinerie du gradin – Document © OnP

Les 127 choristes et figurant.e.s qui vont et viennent dans le gradin durant tout l’acte 3 sont à la fois spectateur.rice.s, chanteur.se.s et acteur.rice.s. Pendant l’air de la Barcarolle, dans une Venise voluptueuse où la nuit sent le jasmin, il.elle.s chantent et célèbrent l’amour dans une parfaite littéralité : depuis leurs fauteuils, dont l’étroitesse des rangs rappelle celle des gondoles, choristes et figurant.e.s vont simuler une orgie sexuelle géante. La vision de ce gradin grouillant et forniquant derrière un tulle noir est quasi infernale : âmes et corps damnés, dans les allers-retours des clapotis de la lagune, en écho à ceux du coït. À partir de la magnifique idée des rangées de fauteuils mobiles, nous rêverions d’une fête foraine opératique, avec des attractions qui mêleraient intimement les mouvements de la musique et du décor, la machinerie et les grands moments de l’histoire de l’Opéra : gradins-Barcarolle, voitures tamponneuses, chevauchée des Walkyries…

Le feu

La salle de spectacle de Berlin est la proie des flammes. Les décors flambent comme des oiseaux de feu, les voiles et les tulles se consument dans les airs. Les solives s’écroulent. Le tutu d’un petit rat prend feu ; comme une étoile filante, la fillette se précipite à travers la fumée des coulisses. Le grondement de l’incendie. Dès lors, Hoffmann semble avoir perdu la raison.(8) L’alcool, la flamme du punch,(9) l’incendie du Théâtre à Berlin : le feu est omniprésent dans l’œuvre d’Hoffmann. Dans son livre La psychanalyse du feu, Gaston Bachelard a inventé le complexe d’Hoffmann. Avec l’œuvre de Bachelard, nous pourrions finalement analyser toute la scénographie à partir des quatre éléments (Terre, feu, eau, air). Évidemment, la Barcarolle à Venise, c’est l’eau ; la fosse d’Antonia serait la Terre, tombeau ouvert, surmonté d’un théâtre lugubre comme un catafalque ; l’air serait l’élément de l’acte d’Olympia, l’air au sens du morceau chanté mais aussi l’air comme souffle de vie donné à l’automate ; même si le feu est absent dans Les Contes d’Hoffmann de Carsen/Levine, c’est peut-être vers lui que la Muse guide Hoffmann à la fin du spectacle : le 4 kW HMI au bout du faisceau-diagonale.

Toile, actes 1 et 2- Photo © Alexandre de Dardel

Tulle, acte 1 – Photo © Opéra de Paris

(1). Les Contes d’Hoffmann ont été créés le 10 février 1881 à l’Opéra-Comique de Paris

(2). Outre Robert Carsen, Michael Levine a travaillé avec Atom Egoyan, Claus Guth, Barrie Kosky, Robert Lepage, Simon McBurney, Fiona Shaw et Deborah Warner

(3). Ce mouvement scénographique n’utilise pas les fameux chariots porte-décors de l’Opéra Bastille (19,50 m x 19,50 m) permettant de déplacer, comme un jeu de taquin, un décor d’une case d’alternance à l’autre, mais il en reproduit trait pour trait les caractéristiques

(4). In Hoffmann le fantastique de Jean Mistler, Albin Michel (1950)

(5). Didascalie de Jules Barbier et Michel Carré, librettistes des Contes d’Hoffmann

(6). Ingénieur diplômé en 1983 des Arts & Métiers, Loïc Durand est d’abord engagé dans l’équipe de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’Opéra Bastille puis de l’Opéra de Lyon. Il dirigera ensuite le bureau d’études des décors de l’Opéra Bastille de 1989 (année de son ouverture) à 2001

(7). Le mécanisme à bielles et à manivelles permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation alternatif (mouvement de va-et-vient rectiligne)

(8). In Hoffmanniana : scénario pour un film non réalisé d’Andrej Tarkovskij – Éditions Schirmer / Mosel, 1976 (traduit du russe par André Markowicz)

(9). “Cet alcool sucré et chaud, né de la flamme en un minuit joyeux”, Gaston Bachelard in Psychanalyse du feu

Opéra en trois actes et un épilogue de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier

– Mise en scène : Robert Carsen

– Décors et costumes : Michael Levine

– Lumières : Jean Kalman

– Direction musicale : Eun Sun Kim

– Chef des chœurs : Alessandro Di Stefano

– Chorégraphie : Philippe Giraudeau