Une transition difficile

Sans électricité, point de rock, de musique électronique ou de hip-hop. L’organisation de concerts de musiques amplifiées peut-elle véritablement amorcer une transition énergétique ? L’enjeu est de taille, d’autant que les aspects purement scéniques sont loin d’être les seuls à être concernés par le sujet.

En dix ans, l’éclairage LED s’est généralisé. Ici le groupe Franz Ferdinand au Paléo Festival (Nyon, Suisse) en 2012 – Photo © François Delotte

La vibration physique des basses, le vertige des guitares distordues, l’hypnose des stroboscopes. Autant de sensations grisantes que seuls les concerts de musiques amplifiées peuvent offrir et que nous sommes de nouveau autorisés à vivre cette année, après de longs mois de privation. Si la pause forcée fut difficile pour les artistes et les professionnels des musiques dites “actuelles” ainsi que pour leurs publics, celle-ci a également mis en exergue, de façon inédite, les importantes quantités d’énergie consommées par les grandes messes que sont les festivals estivaux de rock, électro ou hip-hop, à l’heure de l’urgence climatique.

Car Vieilles Charrues, Eurockéennes de Belfort et autre Hellfest sont plus que des collections de représentations liées entre elles par la cohérence d’un travail de programmation. Comme le rappelle Samuel Brouillet, co-fondateur de Zébulon Régie, direction technique “écoresponsable” basée à Nantes (AS 237), “un festival est une installation temporaire et utilisant du matériel temporaire la plupart du temps : groupes électrogènes mais aussi raccordements temporaires au réseau électrique. La quantité d’électricité est énorme car nous créons parfois des infrastructures pour accueillir la population d’une ville pour quelques jours, dans une zone parfois mal desservie d’un point de vue électrique”.

Le risque de la coupure

Mais que représente cette “ville” en termes de puissance et de consommation ? “Un festival de plusieurs dizaines de milliers de personnes peut nécessiter plusieurs milliers de kVA (kilovoltampères) répartis sur plusieurs groupes thermiques ou arrivées électriques”, répond Samuel Brouillet. À titre de comparaison, un Français consomme en moyenne et par jour une puissance de 6 kVA.

Et dans ce cadre, les aspects scéniques (amplifications, lumières) sont, toujours pour Samuel Brouillet, “les postes les plus sensibles car il n’est pas possible de risquer la coupure électrique, ce qui peut se comprendre d’un point de vue artistique. Il y a donc souvent de grosses marges de sécurité, pas toujours elles-mêmes maîtrisées, qui sont appliquées. De plus, les nouvelles technologies, et notamment les alimentations à découpage, ne facilitent pas les choses car elles peuvent amener des perturbations également mal maîtrisées”.

Pour le responsable technique, cette marge de sécurité met les professionnels face à “un delta entre le besoin et la quantité disponible très important”. Le professionnel évoque une piste pour réduire les consommations électriques liées à la scène : “Mieux dimensionner les besoins énergétiques pour être plus réalistes, sans se mettre en danger pour autant”. Un principe que Zébulon Régie applique d’ailleurs avec certains événements qu’il accompagne. Samuel Brouillet constate par ailleurs une réelle “baisse des consommations électriques des appareils avec la LED”. Citons en ce domaine l’intéressante étude menée par dUCKS scéno entre avril et mai 2019 sur la consommation de l’éclairage scénique(1). Après avoir effectué une série de mesures dans plusieurs salles de spectacle (au Transbordeur et au Club du Transbordeur de Villeurbanne, à la Belle Électrique de Grenoble et à la Maison de la Danse de Lyon), la société assure que “l’halogène, dit ‘traditionnel’ consomme pour le même flux lumineux environ cinq fois plus qu’un projecteur à LEDs”.

Le groupe James au festival Cabaret Vert de Charleville-Mézières, en 2019 – Photo © François Delotte

Un appel à projet

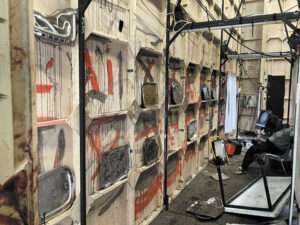

Toutefois, cet aspect scénique n’est que l’une des parties visibles de l’iceberg énergétique des musiques amplifiées. Un champ confronté à une telle quantité d’enjeux en la matière “qu’un livre ne suffirait pas à les compiler tant il s’agit d’un secteur auquel la réflexion énergétique ne s’est jamais intéressée”, selon Pascal Lenormand, énergéticien qui accompagne des lieux de musiques actuelles dans leur transition énergétique. Ce spécialiste des questions énergétiques appliquées aux bâtiments intervient depuis 2018 en tant que consultant dans le cadre de l’appel à projet “Transition énergétique et musiques actuelles” porté en Nouvelle-Aquitaine par le RIM (Réseau des indépendants de la musique) et soutenu par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Un programme qui vise à accompagner des lieux de musiques actuelles (salles de concert, mais aussi studios d’enregistrement ou labels) dans une démarche de sobriété et de meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie. “La plupart des salles que nous avons vues fonctionnent mal : les services de base tels que la ventilation ou le chauffage sont soit inadaptés à la réalité de la vie de ces lieux, soit peu maintenus, soit trafiqués pour fonctionner tant bien que mal. Ou tout cela à la fois”, constate Pascal Lenormand. Pour lui, le problème vient surtout du fait que “la majorité des activités liées aux musiques amplifiées ne relève pas des musiques amplifiées ou de leur partie visible… Il y a des bureaux, des bars, de la cuisine, des résidences sans public, des buanderies, … Il faut pouvoir y organiser des réunions, y faire manger les équipes permanentes, … Ces locaux où vivent et travaillent chaque jour les professionnels sont les grands oubliés des conceptions… Tout semble se passer comme si la vie de ces lieux se résumait, pour les concepteurs, aux concerts. Ce n’est pas vrai, évidemment, et ça l’est de moins en moins”.

L’appel à projet coordonné par le RIM a justement été lancé après un constat : lorsque les salles de concert sont rénovées, les questions relatives aux usages et à la transition énergétique sont souvent peu abordées. “Ces lieux sont souvent municipaux et sont une vitrine pour la ville. Nous avons beaucoup mis l’accent sur le côté architectural”, commente Malika Vignon, chargée de mission développement durable et partenariats responsables pour le RIM. “Par ailleurs, à l’origine, certaines de ces constructions ne sont pas liées à la musique. Elles ont été mises à disposition par les collectivités et ont été améliorées progressivement. Mais elles ne sont pas toujours efficaces d’un point de vue de l’isolation phonique et thermique”, poursuit-elle.

En 2018 l’appel à projet a permis à deux lauréats (le Krakatoa à Mérignac et la Station à Châtellerault) de bénéficier de diagnostics énergétiques effectués par négaWatt, une association d’énergéticiens promouvant la sobriété et l’efficacité énergétique. “Dans le cas du Krakatoa, cela a mis en évidence un élément important : l’architecture du lieu est essentiellement orientée vers l’organisation d’une vingtaine de concerts par an. Ces événements peuvent accueillir 500 spectateurs. Mais le reste du temps, le bâtiment fonctionne avec une dizaine de personnes à l’intérieur”, relate Malika Vignon. La visite du lieu par négaWatt et Pascal Lenormand a ensuite donné lieu à l’écriture d’un compte rendu. “L’intervention de négaWatt a permis de légitimer une ambition sur les questions énergétiques auprès de la municipalité”, complète Malika Vignon.

L’année suivante, les deux lauréats (la SMAC Les Lendemains qui chantent à Tulle et les Ateliers du Syrinx, école de musique à Poitiers) ont été formés au “design énergétique” par Pascal Lenormand. Une approche dont l’énergéticien s’est fait le spécialiste en France et qui propose de remettre les usagers d’un bâtiment au cœur des problématiques de consommation d’énergie. “Les consommations énergétiques proprement dites (comptées en énergie finale ou en énergie primaire) sont déterminées par les besoins énergétiques. Expression de notre demande en service énergétique, ces besoins représentent, pour le designer énergétique, l’écart à combler entre les conditions naturellement fournies par l’enveloppe et les exigences de l’usage”, précise Pascal Lenormand. “Cette vision énergétique a des conséquences multiples. L’une des principales est que toute réflexion énergétique sur un bâtiment demande de travailler simultanément sur les paramètres techniques et l’usage.”

Le design énergétique tel que le pratique Pascal Lenormand s’appuie notamment sur la “simulation thermique dynamique”, un outil mettant en relation paramètres techniques d’un bâtiment, caractéristiques climatiques du territoire où il est implanté et les usages présents ou envisagés du lieu. L’approche permet de faire un premier diagnostic que Pascal Lenormand résume en ces termes : “Dans les salles, nous pourrions dire que les premiers problèmes portent sur les bâtiments eux-mêmes… Avant même de parler de ‘performance’, il s’agit de faire en sorte qu’ils fonctionnent correctement, ce qui est finalement rarement le cas”. Le spécialiste est amené à formuler des préconisations récurrentes, telles que “prendre la main sur le système de ventilation, un organe énergétique central, peu connu et peu surveillé, ayant un impact massif”, ou encore “se former sur les tireuses à bière et les appareils de froid dans le bar qui est un lieu tellement critique pour l’économie des lieux que des tas d’appareils restent en fonctionnement permanent, pour quelques dizaines de soirées par an…”.

Les Lendemains qui chantent ont demandé à Pascal Lenormand d’aller plus en avant dans son analyse. “Après un premier passage ‘global’ lors de l’accompagnement, ils ont souhaité aller plus loin, indépendamment du dispositif. J’y suis donc retourné, accompagné d’une architecte et d’un ingénieur fluides. Le principe est ce que nous appelons un ‘audit quantique’ c’est-à-dire que nous faisons tout ce qu’il est humainement possible de faire en une journée… Certains points ont été réglés sur place : ouvrir un robinet de chauffage fermé depuis dix ans par exemple… D’autres ont été amorcés : rétablir la ventilation qui avait été complètement déséquilibrée dès les premiers concerts pour des questions de bruit… D’autres enfin ont été esquissés, en particulier concernant la gestion des contrats de maintenance ou les scénarios envisageables d’amélioration thermique des bureaux”, détaille-t-il.

L’appel à projet du RIM a souhaité s’adresser aux festivals en 2020. Mais l’édition a été quelque peu perturbée par l’épidémie de la Covid-19. Et alors qu’à l’origine deux événements lauréats auraient dû recevoir un accompagnement personnalisé, dix manifestations de Nouvelle-Aquitaine ont pu participer à une série de trois “webinaires” sur le design énergétique appliqué aux festivals. Le tout en s’appuyant en partie sur le contenu d’un rapport de recherche commandé à Pascal Lenormand sur la transition énergétique des festivals. Savoir identifier les services “énergétiques rendus” apportés par son événement, formuler des commandes à un prestataire lié aux questions d’énergie sont autant de thématiques abordées.

Taille des événements

Ces questions en soulèvent une autre : pouvons-nous aujourd’hui organiser des concerts de musiques amplifiées avec de l’électricité 100 % renouvelable ? Les salles de spectacle sont tributaires du réseau électrique national auquel elles sont “branchées” et dans lequel circule de manière indifférenciée des électrons provenant de centrales nucléaires, de centrales photovoltaïques, d’éoliennes ou encore de barrages hydroélectriques. La solution la plus simple pour s’alimenter en énergie “verte” demeure aujourd’hui de faire appel à un fournisseur qui injecte dans le réseau autant d’électricité d’origine renouvelable qu’en consomment ses clients. Ainsi, plusieurs salles de concert (l’Aéronef à Lille, le Tétris au Havre, le Grand Mix à Tourcoing ou le Trabendo à Paris) ont signé des contrats d’approvisionnement avec la coopérative Enercoop.

Certains événements importants, comme le festival parisien We Love Green, produisent leur propre énergie grâce à des panneaux solaires. Mais ceux-ci ne couvrent qu’une part marginale de leurs besoins en électricité (We Love Green alimente ses grandes scènes grâce à des générateurs fonctionnant avec des huiles végétales recyclées). Ces expérimentations “ne peuvent pas subvenir aux besoins standards de grosses scènes accueillant des artistes internationaux devant des milliers de personnes”, précise Samuel Brouillet à propos des systèmes d’amplification fonctionnant à l’énergie solaire. “Ce qui est intéressant dans cette démarche est l’inversion du processus : nous calibrons une scène avec une quantité d’électricité disponible limitée et il faut que nous adaptions sa programmation en fonction… et pas l’inverse !” De fait, les tentatives en la matière relèvent souvent autant du démonstrateur que de l’action militante. Ainsi, le label Jarring Effects a organisé le 12 juin dernier à Villeurbanne une manifestation intitulée “Décarboner l’événementiel !”, avec une série de concerts alimentés en électricité par un système photovoltaïque mobile proposé par la société Mobilvolts. Depuis plusieurs années, Slowfest, collectif d’acteurs culturels originaire de Gironde, organise des tournées locales avec des moyens de transport doux et une amplification via une sono solaire mobile (AS 233).

Ces dispositifs portent en eux un discours sur la façon dont la musique peut ou doit être interprétée en public. Notamment dans le cas de Slowfest, le fond et la forme ne font qu’un, interrogeant de fait la notion de distance entre artiste et spectateur, tout en suscitant une réflexion sur la jauge. D’ailleurs, une véritable transition du secteur ne devrait-elle pas avant tout passer par une diminution de la taille des événements ? “La première question à se poser est celle de la valeur des événements importants. Est-ce aux ingénieurs et aux énergéticiens de dire ce qui est bien ? Je ne pense pas. Notre travail est de faire en sorte que les choses souhaitées soient possibles avec un impact limité”, répond Pascal Lenormand. Il est rejoint sur ce point par Samuel Brouillet : “En tant que professionnel, prestataire de direction technique, il ne m’appartient pas de questionner le sens du projet événementiel. Je dois trouver une solution pour assurer le dimensionnement adéquat, avec le moins d’impact possible. Le changement d’échelle des événements n’est pas une mauvaise piste mais cela va interroger toute la filière, y compris d’un point de vue économique et structurel, car la France s’est dotée, et continue de se doter, d’équipements accueillant plusieurs milliers de personnes (Zéniths, Arénas, plaines événementielles, …)”. L’heure de la sobriété n’est sans doute pas encore venue.

(1) dUCKS scéno, “Éclairage scénique dans les salles de spectacle”, novembre 2020 www.ducks.fr/eclairage-scenique-dans-les-salles-de-spectacle/

À lire : Pascal Lenormand, Le design énergétique des bâtiments, AFNOR Éditions, 28€. Disponible sur la Librairie AS www.librairie-as.com/home/2011-le-design-energetique-des-batiments.html